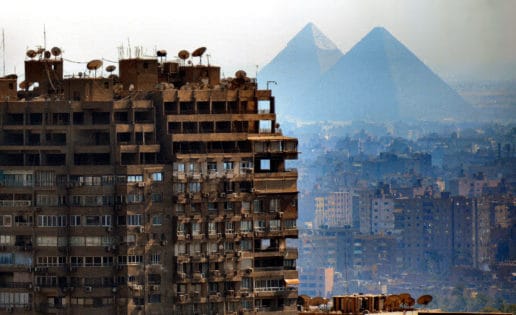

Las pirámides, la Gran Esfinge, el Nilo, por supuesto. Pero también los cafés, el tráfico, los callejones… Los cairotas la llaman “La madre de todas las ciudades“, y en “Las mil y una noches” (cuentos medievales) se dice que “Aquel que no ha visto El Cairo, no ha visto el mundo“. Lo creo. Con sus 25 millones habitantes, millón arriba, millón abajo, es la mayor ciudad de África y del Mundo Árabe.

Tesis y antítesis superpuestas. Como esas pirámides de Keops y Kefrén construidas hace 45 siglos y que hoy son observadas desde el Puente de la Universidad por un moderno edificio con los pisos superiores inacabados. Signo de los tiempos.

Un grupo de turistas islámicos junto a la Gran Esfinge.

VIEJOS Y RESABIADOS

El turismo que acude a Egipto ha bajado en los últimos años, pero se está recuperando. Me cuentan que la llegada de extranjeros ha crecido ya en torno al 40%, sobre todo gracias a los viajeros procedentes de los países islámicos.

Los rusos siguen siendo los que ocupan el primer puesto, pero cerca andan los libios, sirios, palestinos, saudíes, sudaneses…

Pueblos, algunos, viejos y resabiados. Anárquicos en buena medida que hacen como si no supieran inglés o no entendiesen el lenguaje universal de las señales. La esfinge, ¡qué no habrá visto en tantos años!, mira para otro lado.

Geriza, una isla del Nilo más moderno.

EL NILO, SIEMPRE EL NILO

Sin el Nilo, el mayor río de África y el segundo del mundo (en dura pugna con el Amazonas), la ciudad de El Cairo no se entendería. Sin el Nilo, los romanos no la habrían fundado, ni los árabes. Sin el Nilo, Al-Qahira (La Triunfante) no habría sido designada capital del nuevo Egipto en 1952. Sin el Nilo, no existiría esta isla de Geriza, donde se levanta el barrio más moderno con la Torre de El Cairo, le estructura más alta de la ciudad (180 m.), una especie de Pirulí de telecomunicaciones. Y sin el Nilo, yo no tendría esta vista desde mi habitación en el hotel Grand Nile Tower.

Sala del Sheikh el-Balad en el Museo Egipcio de El Cairo.

MARAVILLAS INADVERTIDAS

Es verdad que el Museo Egipcio de El Cairo está pidiendo a gritos una renovación. Que su distribución estaba muy bien a mediados del siglo XIX cuando lo creó un arqueólogo francés, pero hoy sus viejas vitrinas con cristales cuajados de reflejos deja mucho que desear. Sin embargo, y a pesar de los latrocinios y las razias a los que ha sido sometido el patrimonio de Egipto durante muchos años, sus más de 120.000 objetos expuestos, que van desde las primeras dinastías a la época romana, constituyen una maravilla que ningún otro museo del mundo puede igualar.

Pero esto va a cambiar pronto. El nuevo Gran Museo Egipcio, a dos pasos de las pirámides y con la tecnología más moderna, va a ser inaugurado, al menos parcialmente, a principios de 2019.

Maravillas inadvertidas por este turista al que solo parece importarle su móvil.

Vendedor ambulante a los pies de la Gran Pirámide.

MOSQUITOS

“A Egipto lleva loción antimosquitos“. Yo nunca hago caso de este consejo. Cuando hay, los repelentes no sirven de nada, y cuando no los hay, pues eso, no los hay. Esta vez tampoco los he visto en El Cairo y ni tan siquiera en el crucero por el Nilo. Lo que sí hay, verdaderos enjambres, son unos tipos asociados a la palabra baksheesh. Puede que el turista no haya oído este vocablo en su vida, pero le perseguirá constantemente por el país de los faraones. Baksheesh, en origen significaba “regalo“, hoy se traduce por limosna, mordida, propina… En Egipto todo tiene su baksheesh. Por todo te piden un baksheesh.

Muy relacionados con esta palabra están los innumerables vendedores ambulantes que tratan de colarte como sea verdaderos horrores horteras y de mala calidad. La artesanía egipcia es maravillosa: plata, esculturas, papiros, textiles… pero lo que te quieren vender estos salteadores de turistas es, como dijo Bryce Echenique de la clase baja limeña, la ínfima.

En otros países como Marruecos o Túnez, la policía turística ha conseguido frenar a estos pedigüeños, pero en Egipto no, al contrario. Comparados con los que vi en mi anterior viaje, ahora son aún más virulentos. Y eso que el Parlamento ha aprobado una ley que castiga con una multa de más de 450 euros a los comerciantes que acosen a los visitantes.

Este vendedor intenta por todos los medios que las turistas islámicas (seguramente de un país del Golfo) se lleven sus pirámides de escayola. Peor que una plaga de mosquitos.

Un atasco en El Cairo.

TRÁFICO

Dicen que “si puedes conducir en El Cairo, lo puedes hacer en cualquier parte“. 25 millones de personas, cerca de 5 millones de automóviles en una ciudad de 40 km. de longitud.

Inaugurado en 1987, su metro fue el primero construido en África, pero no es suficiente para despejar el congestionado tráfico que hace que la hora punta vaya de las 0 a las 24.

Si vemos el lado bueno, coger un taxi en El Cairo es barato (en general Egipto es barato), están limpios (especialmente los pintados de blanco, los negros son otra cosa), y los taxistas suelen ser personajes sabios con los que se aprende mucho. Subirse a un taxi sin prisas y sin miedos (conducen de forma intuitiva, a golpe de claxon) es una experiencia única. Conviene negociar de antemano el precio de la carrera, algunos no tienen o no quieren poner el taxímetro. Y al final, ¡cómo no!, dar propina.

Al Ataba, un mercadillo tradicional dirigido a la población local.

TINGLADOS CALLEJEROS

Zocos, bazares, ferias, mercados, mercadillos... tinglados callejeros fijos como el Jan el-Jalili, hoy dirigido sobre todo a los turistas, y semanales como este de Al Ataba, al que acude la población local los martes. Ropas, comidas, cacharros, productos para el quehacer diario, precios bajos, regateo indispensable. No atrae a muchos turistas, pero en su autenticidad radica su interés. Visto desde una de las vías de circunvalación, me recuerda al Rastro madrileño. Solo hay que cambiar la Ronda de Toledo por la calle Musky. Y el euro por la libra egipcia. 1€ = 21EGP, más o menos.

Cruce de callejones en el bazar de Jan el-Jalili

EL BAZAR

Jan el-Jalili es el bazar más famoso de la ciudad y pugna con el Kapalicarsi (Gran Bazar) de Estambul a ver quien se lleva el título de más viejo. Empezó a formarse en el siglo XIV alrededor de varios caravasares, fondas en las que pernoctaban las caravanas. Fue mercado de todo tipo de cosas, desde comidas a ropas y utensilios varios. Con la llegada del turismo moderno se ha ido transformando en un mercado de recuerdos y artesanías, sin perder muchos de sus encantos medievales, especialmente su arquitectura… y su magia, claro. Callejones que se entrecruzan y en los que se esconden tiendecillas que tienen la virtud de hacernos creer que en ellas podremos encontrar un gremlin. Puertas monumentales, arcos en ojiva, relieves con arabescos… Gritos y susurros. Hoy hay más vendedores que turistas.

Interior de la platería Walaa, en Jan el-Jalili.

PLATA, MUCHA PLATA

Para mí el culmen de la artesanía egipcia es la plata. Desde época muy antigua en estas tierras trabajaban el metal argénteo con especial habilidad y buen gusto. En el Egipto faraónico la plata era más apreciada (por escasa) que el oro, y se creía que la piel de sus dioses era de oro, mientras que los huesos eran de plata.

Uno de los motivos de la popularidad de Tutankamón radica en que muchas piezas de su ajuar, incluida la famosa máscara funeraria, sean de oro. En plena Segunda Guerra Mundial un arqueólogo francés descubrió otra tumba sin saquear, la del faraón Psusenes I, tan interesante como la de Tutankamón. Quizás porque el mundo no estaba esos días para hallazgos arqueológicos, o porque su sarcófago sea de plata, el caso es que a Psusenes I se le dio menos importancia, cuando en realidad tenía mucha más. En el imperio había menos plata que oro y había que importarla de muy lejos y a mayor precio. Era más apreciada.

Pero tenga cuidado el turista, no todo lo que se vende como “silver” es realmente “silver”. Para estar tranquilos hay que acudir a platerías reconocidas y serias, como la Walaa Silver House, calle Seket El Badestan 5, en Jan el-Jalili. Es un pequeño museo con escaparates y vitrinas cuajados de objetos de plata, desde el más grande, una bandeja para servir el té, hasta los pendientes más pequeños. “Aquí no regateamos -nos dice su encargado con una sonrisilla- pero le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar, in sha Allah (Si Dios quiere, que en castellano es Ojalá)”. Y aunque todo aquello tenía un tufillo gangsteril, era verdad, no pude decir que no.

Terraza del café Sheik Shaaban.

CAFÉ PARA TODOS Y TODAS

Las dos ciudades en el mundo con más cafés antiguos son Viena y El Cairo. Se cree que la infusión negra llegó a Egipto desde Etiopía en el siglo XV y, como no contiene alcohol, enseguida arraigó en los locales públicos.

En Egipto hay casi tantas variedades de café como en Italia. El ahwa (café) puede tomarse como ahwa sada, fuerte y muy negro; ahwa ariha, ligeramente azucarado; ahwa mazboot, más dulce, pero sin pasarse; ahwa ziyada, casi jarabe…

Lugares de encuentro, tertulia y/o conciliábulo, los cafés han sido alabados y perseguidos casi a partes iguales. Además de tomarse un café o un té con hierbabuena (shai nana), en estos lugares con solera se puede fumar en pipa de agua (shisha o narguilé), jugar a la tawla (backgammon), o tomarse un refrescante karkaday, infusión roja que llegó a la capital desde el sur del país, hecha con flores secas de hibisco, exactamente lo que el Chavo del Ocho vendía en los años 70 como agua de jamaica.

Hay centenares de cafés en El Cairo. El más famoso puede que sea El-Fishawy, con más de 250 años de existencia y del que era asiduo el premio Nobel sw Literatura Naguib Mahfouz, pero a Pilar le llamó especialmente la atención el Sheikh Shaaban, en la Plaza Hussein, porque en él se ven mujeres, algo impensable no hace mucho.

Una “tatuadora” de henna en la terraza de un café.

PINTAR LA MANO

En El Cairo no he visto a nadie que lea la mano, no he visto gitanos aunque las estadísticas digan que son el 2% de la población. Y sin embargo el vocablo gitano viene de “egipciano”, de Egipto. Pero sí hay muchas mujeres que la pintan. Mujeres que hacen “tatuajes” con henna, que en castellano debe de llamarse alheña, polvo hecho con las hojas secas de una planta. En realidad no son tatuajes sino simples dibujos superficiales que se pueden borrar.

En El Cairo, la mayoría de estas artistas suelen ser sudanesas, estudiantes o simplemente emigrantes de ese país vecino de Egipto, que comparte con él el Nilo y que fue el reino de los llamados “Faraones Negros“.

Nos encontramos a una de ellas en Jan el-Jalili y Pilar le hace unas fotos mientras trabaja. El pañuelo (hiyab) y la amplia abaya no nos deja ver su situación conyugal. En Sudán las solteras solo pueden pintarse con alheña las uñas, las casadas todo el cuerpo, a las viudas les está prohibido. Yo creo que esta no se ha casado.

Interior de un café con un cartel en chino.

DAÑOS COLATERALES

Un buen fotógrafo no es el que hace una buena foto, sino el que sabe ver donde hay una buena foto. Un buen foto-periodista no es el que hace una foto interesante, sino el que sabe ver donde hay una foto interesante. En ambos casos, luego la tienen que hacer.

En un rincón de un café cairota un padre juega con su bebé junto a unas pipas de agua que esperan a los fumadores. Al otro lado, jaulas con periquitos, y camareros también a la espera de fumadores y bebedores. Pero el tema que domina la foto es un enorme cartel con las pirámides, la Gran Muralla China, las banderas de Egipto y China, y el retrato de Mao Zedong. El letrero, en chino, dice: “Damos la bienvenida a la visita de los turistas chinos“.

La amistad chino-egipcia data de los años 60, cuando Pekín apoyó el Movimiento de los No Alineados, un grupo de países asiático y africanos que pretendían enfrentarse a las potencias.

Hoy China es la segunda potencia y esa amistad se basa en los miles de turistas chinos que acuden al país de los faraones, aunque haya habido alguno (uno entre cien mil) que no se porta del todo bien y ha dejado la inscripción “Ding Jinhao estuvo aquí” en un bajorelieve nada menos que de Luxor. Son daños colaterales.

Cúpula de la tumba del Emir Nasrallah.

SORPRESAS A CADA PASO

En los largos desplazamientos en coche por El Cairo nos podemos entretener con un juego sorprendente, una especie de gallinita ciega y turística. Cerrar los ojos cuando se va en marcha (parado en un atasco no vale) dejar pasar unos segundos y volverlos a abrir. En cada ocasión descubriremos algo nuevo, a menudo apasionante.

Lo hago al azar y veo que entre las hojas movidas de los árboles aparece una cúpula apepinada y al fondo casas modernas inacabadas. Dos constantes en el paisaje cairota. No acabar del todo las casas, dejar las fachadas sin revocar o los pisos superiores sin cerrar es una artimaña legal para pagar menos a Hacienda, que exige un impuesto cuando se acaba el edificio.

La cúpula en este caso es de la tumba del Emir Nasrallah. Me cuentan que los cairotas la conocen por su forma como la “olla de miel“, que es un tipo de melón muy dulce, como en España los “piel de sapo”. Vuelvo a cerrar los ojos…

Mezquita del Sultan Qait Bay. En el recuadro, un billete de 1 libra.

CÚPULAS Y ALMINARES

… Vuelvo a abrir los ojos y aparece otra cúpula, esta vez mucho más cerca y más trabajada, junto a un alminar (minarete es un galicismo) que parece gótico-flamígero por la profusión de ornamentos.

“¡Esta me la conozco yo!”, fue mi primera impresión. “Es la que aparece en los billetes de 1 libra egipcia“. ¡Error! Se parece mucho, es verdad, pero mientras que la del papel moneda es la de Sayyisa Aisha, una de las esposas de Mahoma, la que veo a través de mis Ray-Ban es la del Sultán Qait Bay. Hay que afinar mucho para descubrirlo.

Una de las apelaciones de El Cairo es “la ciudad de los mil alminares“, pero hay muchos más. En ninguna parte del mundo se puede encontrar tanta profusión de cúpulas y alminares como aquí.

La mezquita de El-Hussein, en primer plano.

POPURRÍ DE ESTILOS

Con una historia de al menos 1.300 años, El Cairo ha visto instalarse en sus calles todo tipo de estilos arquitectónicos. Maravillas y horrores. Basta con elevar la vista para comprobar como conviven edificios medievales, arcos orientales, casas afrancesadas y de Art Nouveau con modernas construcciones del s. XXI a base de cristal y acero. Lo nuevo y lo viejo, lo oriental y lo occidental, lo restaurado y lo ruinoso…

La flamante mezquita de El-Hussein, siglo XIX, con marcada influencia del neogótico, pegada a un templete otomano y unas buhardillas que se caen a cachos.

Entrada a la iglesia copta de San Sergio.

LA SAGRADA FAMILIA

Su estilo es desconcertante, pero bello. Arabescos representando peces (símbolo cristiano), arcos apuntados en vez de en herradura, yeserías en unas paredes que parecen sacadas de La Alhambra. Es la iglesia de San Sergio (Abu Serga) construida en el lugar en la que la tradición asegura que vivió tres años la Sagrada Familia, tras huir de Herodes. Incluso hay un pozo del que se dice que bebieron los tres.

Pertenece a la Iglesia Cristiana Copta, creada en el año 50 d.C. cuando el apóstol San Marcos viajó a Egipto. Está en El Cairo Viejo, al lado de otro templo, la Iglesia Colgante (Al-Muallaqa), la más antigua de la ciudad. “Colgante” porque se construyó en lo alto de una puerta de las murallas romanas y para entrar en ella todavía hoy hay que subir 29 escalones, que los he contado.

Librerías en el callejón de San Jorge.

CALLEJÓN ILUSTRADO

Como siempre, hay que callejear para conocer bien una ciudad. En el Barrio Copto de El Cairo se suceden los callejones que dan a otros callejones, incluso los hay sin salida, todos con su interés peculiar. El de San Jorge (Harit al Kidees Girgis) tiene la particularidad de estar cubierto con lonas, algo que se agradece sobre todo a mediodía y con las paredes llenas de estanterías con libros a la venta, muchos de ellos en inglés, algunos en francés, pocos en español. Lugar ideal para comprar volúmenes turísticos, históricos o divulgativos.

Gente variopinta que posa ante la cámara sin reparos. Pero el viajero occidental puede confundirse y creer que la simpática chica que se coloca bien el pañuelo para salir guapa en la foto es una cairota más, cuando en realidad (ella nos lo revela) es una turista etíope que está comprando libros sobre monumentos faraónicos.

Un derviche giróvago en el show de un barco del Nilo.

DERVICHES PARA GUIRIS

Aunque Egipto es un país islámico y la mayoría de los cairotas pueden divertirse toda la noche bebiendo refrescos como los típicos karkaday (agua de jamaica), no es difícil conseguir bebidas alcohólicas, especialmente las cervezas locales, Sakara y Stella.

Hoteles internacionales y barcos turísticos son los lugares alcoholic friendly más habituales. En las orillas cairotas del Nilo atracan (no lo digo por el precio) una especie de bateaux-mouches parecidos a los del Sena parisino. En un recorrido de un par de horas ofrecen a bordo una cena y un espectáculo musical. Es inevitable la danza del vientre (del inglés “belly dance”) que nada tiene que ver con la tradición oriental y es más bien un invento de un empresario norteamericano a finales del s. XIX.

Aún más chirriante es la danza para guiris del derviche giróvago, un bailarín que gira y gira a lo loco con llamativas faldas, y que para rizar el rizo acaba su show encendiendo lucecitas de colores por todo el cuerpo e invitando a los asistentes a ponerse por unos segundos su sombrero iluminado como un árbol de Navidad.

El origen lejano de todo esto está en un serio ritual llamado Sema que los practicantes sufíes (místicos islámicos) seguidores de Rumi, un poeta, pensador y religioso del s. XIII, realizan principalmente en Turquía y del que ya hace tiempo escribí en Los Domingos de ABC.

Pero el turismo mal entendido todo lo corrompe. ¡Ay si Mevlana levantara la cabeza!

Fotos: PILAR ARCOS

AsiaOtros temas

Tags

- Abu Serga

- África

- agua de jamaica

- ahwa

- ahwa ariha

- ahwa mazboot

- ahwa sada

- ahwa ziyada

- Al Ataba

- Al Muagalla

- Al-Qahira

- baksheesh

- bazares

- caravasar

- coptos

- danza del vientre

- derviches

- Egipto

- El Cairo

- El Fishawy

- El Hussein

- esfinge

- ferias

- Geriza

- giróvagos

- Gran Museo Egipcio

- Guiza

- Harit al Kidees Girgis

- Herodes

- Jan el-Jalili

- Kapalicarsi

- karkaday

- Kefren

- Keops

- libra egipcia

- Mahoma

- mercadillos

- mercados

- Mevlana

- Mil y una noches

- Mundo Árabe

- Museo Egipcio

- Naguib Mahfouz

- narguilé

- Nasrallah

- Nilo

- No Alineados

- pirámides

- pirámides. esfinge

- Psusenes

- Qait Bay

- Rumi

- Sakara

- San Marcos

- Sayyisa Aisha

- Sema

- shai nana

- Sheikh el-Balad

- Sheikh Shaaban

- shisha

- Stella

- sufí

- turismo

- turistas

- turistas chinos

- Tutankamon

- Walaa Silver House

- zocos