De niña, y víctima del egoísmo infantil, esperaba con ganas que una vecina que teníamos nos hiciera un regalo, porque la señora siempre tenía el detalle de obsequiarnos con alguna monería antes de empezar el colegio. No sé cómo reaccioné cuando lo que le entregó a mi madre fue un montón de folios donde había recogido parte de su vida, pero recuerdo que me apropié del fajo y les eché un vistazo con curiosidad. Si la memoria no me falla, contaba que su niñez había transcurrido en un barrio popular de Madrid, cerca de una joven que la había cuidado y que solía cantarle coplillas, unas canciones de apariencia pomposa e inocente y que reproducía con exactitud en el texto. Aunque por entonces yo era relativamente pequeña, no lo era tanto como para ignorar que había algo escondido en esas letras, sin saber de qué se trataba ni a quién podía preguntarle. Años después comprendo sin dificultad -he espabilado un poco- que estaban escritas con doble sentido. Su envoltura insulsa permitía que se hablara en voz alta de sentimientos o historias que solo podían confesarse bajando la voz.

Me acordé de esta anécdota cuando empecé a leer «¿Qué me estás cantando?» (Debate, 2019), un libro que firma Fidel Moreno y donde se recuerdan, explican y sitúan en su tiempo y circunstancias algunas de las canciones más célebres del repertorio popular español. No me he terminado el libro -pospongo todo a abril- pero sí lo he empezado y leído con ganas, porque con el tiempo se pierden algunos complejos tontos y se conocen aliados mejor considerados y con más criterio que permiten que se diga bien alto que Nino Bravo fue un cantante maravilloso, que Julio Iglesias es emocionante o que «La bien pagá» es lo que se puede calificar de «temazo». Recuerdo que una vez entré a un karaoke para comprar tabaco y comenzó a sonar mientras las luces reducían su intensidad. Sonreía mientras echaba las monedas a la máquina, porque yo, como casi todas las personas de mi edad, reconozco por «Cine de Barrio» su famosa introducción con los violines, que suena tan retorcida y turbia como el estado de ánimo del tipo que recita la letra. Ahí está la interpretación de Miguel de Molina en «Esta es mi vida» (Ramón Vinoly, 1952), manifestando la rabia por haber sido rechazado subiendo y bajando las cejas, con los pulgares en los bolsillos y el sombrero cordobés.

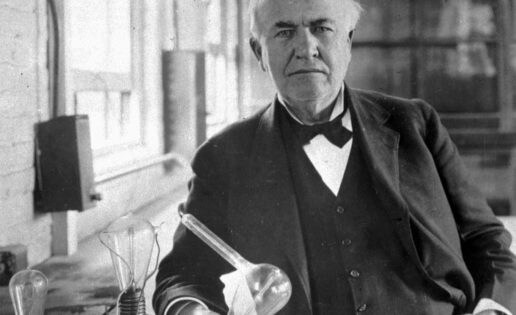

Leyendo a Fidel Moreno, me sorprendió descubrir que las primeras grabaciones que se registraron fueron nanas. Música aprendida en la niñez. Lo hizo tanto Edison, que presentó su fonógrafo en la Exposición Universal de París de 1878, como Édouard-Léon Scott de Martinville, que años antes, a mediados del siglo XIX, había creado el fonoautógrafo. Mientras Edison optó por «May Had a Little Lamb», Scott de Martinville prefirió «Au clair de la lune». Pero el caso del francés tuvo un halo más misterioso. Como cuenta Moreno, el fonoautógrafo estaba pensado para registrar sonidos, pero no para que pudieran reproducirse. Hubo que esperar a 2008 para que unos investigadores obtuvieran lo que Scott de Martinville había grabado en su invento. Lo que me divirtió es que «Au clair de la lune», como las coplillas que escuchaba mi vecina o «Poupée de cire, poupée de son» de Gainsbourg, tenía un fondo pícaro recubierto de candor.

«En “Au clair de la lune” -cuenta Moreno- saltan chispas, y su escritura misteriosa, casi en tono de adivinanza y elíptica en el portazo final, invita a pensar en qué ocurre en la intimidad de una casa cuando se cierran las puertas. La curiosidad de los niños no tiene límites y miles de franceses han crecido acunados por esta canción libertina».

¿Somos, también un poco, las canciones que escuchamos?

Yo creo que sí.

Historia