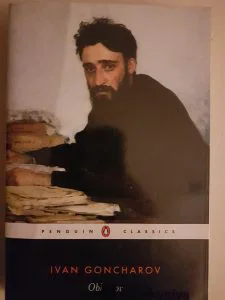

La culpa de que leyera “Oblomov” la tuvo Svetlana Alexiévich. En “El fin del Homo Sovieticus” menciona esta novela de Ivan Goncharov como una de las más leídas en el período soviético. Al parecer los rusos se sentían muy identificados con Oblomov, el protagonista de la novela. Encontraban que su idealismo y su incapacidad para moverse en el mundo real reflejaban una parte del alma eslava. La leí y sí, tienes que tener mucha alma eslava para que te guste. A mí me pareció un mamotreto decimonónico, al que se le veían las costuras. Es de las pocas novelas que han conseguido que me rinda y que sobrevolase las últimas cien páginas, leyendo a razón de tres líneas por página.

La novela se centra en Oblomov, el último vástago de una familia terrateniente. Oblomov es un ser abúlico, apático y cobarde, que rehúye de todo lo que signifique trabajo, esfuerzo y cambio. Está lleno de buenos sentimientos y le gusta vivir en un mundo de ensoñaciones. Piensa mucho, sueña todavía más y nunca hace nada. Los rusos ven en Oblomov una crítica social a la clase de los terratenientes tradicionales, un elemento conservador, que cayó en declive en la segunda mitad del siglo XIX, ante su incapacidad para adaptarse a los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad rusa.

La novela se divide en tres partes bien definidas. La primera tiene algo de farsa y es la más entretenida. Oblomov está en la cama y no se quiere levantar. Van pasando por su habitación una serie de personajes más o menos burlescos, pero ninguno consigue que Oblomov abandone su cama. Aquí se aprecia el talento que Goncharov tenía para la sátira y la creación de personajes humorísticos y es de lamentar que no siguiese por esta vía.

Esta parte termina con “El sueño de Oblomov”, que recrea cómo fue la infancia de Oblomov en el campo. Goncharov describe una infancia sobreprotegida y despreocupada en una hacienda que se va derrumbando ante los ojos de los padres de Oblomov, cuya principal preocupación en la vida es que nada cambie. El sueño funciona para explicar cómo Oblomov creció hasta convertirse en un ser abúlico y holgazán y sirve de transición para la segunda parte.

La segunda parte narra los amores entre Oblomov y Olga y no es apta para diabéticos. El amor en las novelas decimonónicas suele ser empalagoso y pudibundo. Goncharov se pasa varios pueblos y hace que las historias de amor de las hermanas Bronte parezcan amores descarnados y llenos de erotismo en comparación.

Lo malo es que, al menos a los ojos del lector actual, la historia de amor entre Oblomov y Olga no se sostiene. Olga es una joven vivaracha y audaz y va a enamorarse de un hombre como Oblomov, 16 años mayor, apático y con cierta tendencia a la gordura. Goncharov intenta hacer que el amor sea un poco plausible y retrata a una Olga que se enamora de la bondad y la honestidad de Oblomov y que está convencida de que podrá hacer de él un hombre activo y energético. Oblomov, más realista, intuye que se trata de un amor condenado, que él no es digno del amor de Olga. Lo malo es que el lector también lo sabe y desde el comienzo es consciente de que es un amor que no prosperará. Esto me parece un error. Un atractivo de las historias de amor, que ayuda a sobrellevar su empalago, es la intriga, no saber lo que ocurrirá entre los personajes. Una historia de amor en la que desde el comienzo sabes que los protagonistas se separarán es como una novela policiaca en la que te digan en la primera página quién es el asesino.

La tercera parte no tiene un hilo conductor tan claro como las dos primeras y abarca un espacio de tiempo mucho mayor. En ella vemos a Oblomov viviendo en una casa rústica en Vyborg y cómo lentamente se va viendo atraído por su patrona, la viuda Pshenitsina; también vemos los planes de su “amigo” Taranteyev y del hermano de la viuda para desplumarle y cómo en última instancia su amigo de la infancia Stoltz acude al rescate y salva a Oblomov de la ruina.

Y ahora que he contado de qué va la novela, toca sacarle sus dos grandes defectos. El primero es el personaje de Stoltz. Oblomov es un personaje demasiado apático como para poder empujar por sí solo la trama. Dejado a su libre albedrío se habría quedado toda la novela metido en la cama. Goncharov necesitaba a otro personaje que fuese moviendo los acontecimientos y ése es Stoltz.

Stoltz es menos un personaje que un arquetipo. Representa el tipo de ruso que Goncharov piensa que debería existir para hacer que el país progrese. Stoltz es energético, está lleno de curiosidad intelectual y de iniciativa, disfruta trabajando y estando activo. Stoltz tiene la mente volcada en el futuro. No para de interesarse y de pensar en maneras de desarrollar el país. Stoltz es lo opuesto a Oblomov. Tan opuesto, que su amistad resulta poco creíble.

Stoltz sirve en la novela como “Deus ex machina”. Es la herramienta que el autor utiliza arbitrariamente cuando necesita algo que haga avanzar la trama o que la desvíe hacia donde quiere el autor. Es Stoltz quien saca de la cama a Oblomov al final de la primera parte, es también quien le pone en contacto con Olga e involuntariamente desencadena el mecanismo del romance y, por último, es quien salva a Oblomov de la ruina y le salva de las garras de Taranteyev. Recurrir a un “Deus ex machina” tiene algo de pereza por parte del autor. En lugar de currarse una historia verosímil, recurre a una herramienta arbitraria cada vez que siente que la historia no está avanzando como quería.

El otro gran defecto de la novela es muy propio del siglo XIX. Se trata del narrador omnisciente. En lugar de emplear el monólogo interior o de simplemente mostrar lo que piensan los personajes por medio de sus acciones, Goncharov nos describe hasta sus más mínimos detalles todos los pensamientos, las dudas, las vacilaciones que pasan por sus cabezas. Un ejemplo:

“Oblomov no contestó. Hubiera querido producir a Olga la sensación de que el secreto encanto de sus relaciones se había evaporado para siempre, que se sentía oprimido por el reflexivo continente de ella, que parecía como si se ocultara tras de una nube, sin que él pudiera saber lo que tenía que hacer para alcanzarla. Pero comprendía bien que la menor alusión podía provocar en ella una mirada de sorpresa y frialdad, y que quizás acabaría por extinguirse del todo la chispa de simpatía que él parecía empeñado en apagar casi desde el principio.”

A un lector del siglo XXI este tipo de narrador le resulta especialmente cargante y más cuando después de Freud y de Jung sabemos que ninguno de nosotros tiene las cosas así de claras en su mente, que somos una coctelera de pensamientos inconexos que se van sucediendo sin fin.

En resumen, “Oblomov” es una gran novela… para un lector ruso del siglo XIX. El lector del siglo XXI tiene cosas más interesantes que leer.

Literatura