Por supuesto están los amigos reales, de carne y hueso, con los que converso de verdad. En un año en el que se buscan desesperadamente conclusiones, la mía es una simple exaltación de la amistad. Su consuelo, su confidencia. La mutua compañía en los duelos que han tocado: la muerte, el paro, las rupturas; el propio tedio, la larga alfombra del aburrimiento que no termina nunca de desenrollarse. A ellos, gracias.

Pero hoy vengo a hablar de los amigos invisibles. Aquellos con los que he tenido una conversación silenciosa, subterránea. En el año menos épico de nuestras vidas es fácil olvidar la trascendencia. Todo ha sido actualidad, y la actualidad no vale nada. Nunca permanece.

Con mucha solemnidad, y al modo en que se hacía en las viejísimas cuentas de Tuenti y Fotolog:

A Luis Buñuel, por los eternos aperitivos, sus memorias y sus pelis, por habitar mis sueños y ser un hombre español libre.

A Andrés Calamaro, por los sabios consejos de amor, el humor, “por el mate con torta frita, y por el joint”.

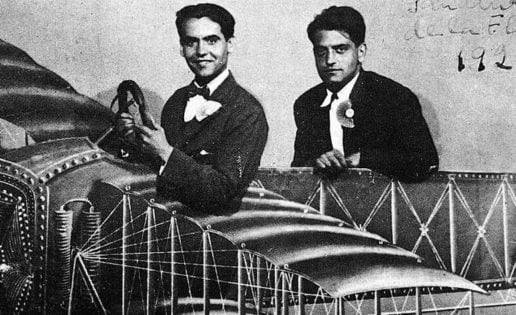

A Federico García Lorca, por llevarme siempre en alas.

A Egon Schiele, Baudelaire y Gainsbourg, por devolverme las ganas de ser malo, desafiante, excéntrico: por ampliarme las perspectivas del yo, que tan reducido estaba.

A Baroja, por hablarme con franqueza de la vida.

A Umbral y Houellebecq, por cabrones.

A John Lennon, por la sinceridad.

Mis amigos invisibles han estado ahí, manteniendo largas conversaciones, preguntándome por mi pasado, generosos con su tiempo. Ha sido un diálogo hermoso. Hemos compartido obsesiones, desencuentros, esperanzas. El regalo de su genio.

(Realmente es conmovedor pensar que, si leemos El Quijote, hablamos con Cervantes. Y es que es así).

Mi admiración profunda a todos ellos, una pandilla de escritores, músicos, cineastas y pintores a los que siento tan míos como míos son mis ojos. En esa patria inexistente he sido feliz. Y eso, en los tiempos que corren, es mucho decir.

Cultura