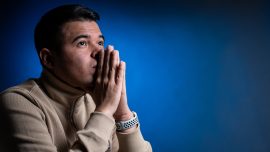

Eduardo López-Collazo no se define por una sola vida, sino por varias que ha sabido armonizar a lo largo del tiempo. “Soy cuatro cosas: homosexual, migrante, científico y escritor. Todas las cuatro cosas me han dado dolor de cabeza”. Lo dice con una mezcla de ironía y verdad, como quien ha vivido no una, si no muchas versiones de sí mismo, algunas a la intemperie, otras refugiado en su interior.

Nació en 1969 en Jovellanos, “el único pueblo de Cuba que lleva el nombre de un filósofo ilustrado”, quizás un guiño romántico a la esencia de ese niño sediento del saber en todas sus facetas. Criado por una madre “militar retirada, casi analfabeta”, encontró en ella una aliada incondicional. “Si quieres leer, te enseño a leer”, le dijo. Le compraba todos los libros que pedía y lo llevaba a la biblioteca. Allí nació su laboratorio casero, su telescopio en la azotea y su primer poema, a los siete años: una oda a la luz. Esa luz que siempre ha buscado en la ciencia, en la literatura y en su camino migratorio hacía un entorno más libre.

Confiesa que su primer despertar vino de la mano de un libro infantil sobre Madame Curie: “Vi aquella señora polaca que tenía todo en contra… y ganó dos premios Nobel. Eso me inspiró muchísimo”. La historia de una migrante que cruzó fronteras para ser, como él, resonó en su interior como un destino posible o más bien como un destino necesario.

Desde muy temprano supo que no se quedaría en Cuba. Su padre, fidelista ferviente, no entendía esa inquietud. Él, en cambio, intuía que su vida necesitaba ir de la mano de la libertad. Pero Cuba, paradójicamente, también le dio mucho. “Una educación muy buena. Yo lo aproveché al máximo”, recuerda. Estudió física nuclear, una elección racional aunque con una base profundamente humanista: “En Cuba tenías dos años de humanidades obligatorias antes de entrar de lleno en la Física Nuclear. Te abría mucho la mente”.

Esa apertura le costó una crisis. “Me di cuenta de que muchas cosas de las que nos contaban no eran ciertas que no había libertad en Cuba. Fue una decepción personal, lo viví más hacia adentro” y así surgió su estrategia: “Ya seré yo después”, se repetía a sí mismo, moldeando su carácter hacia una adaptabilidad y flexibilidad necesarias. Ya desde niño, cuando descubrió que era homosexual en un entorno que lo criminalizaba, supo que tendría que esperar. “Lo escribía en mi diario con ocho o nueve años: seré yo después”.

Esa frase lo acompañó como escudo y brújula. En la universidad, cuando el desencanto con el sistema se volvió asfixiante, se refugió en esa idea. “Supe poner las cosas en la balanza, ver qué era más importante: construir mi futuro o ser libre. Nuevamente comprendí que ya sería el momento más adelante”. Así, priorizó su formación apostando por la excelencia.

El momento llegó. En segundo año de carrera supo que tenía que salir de Cuba. Pero no fue fácil: tras una injusticia en la que defendió a un compañero, se volvió “non grato”. Lo apartaron del sistema. Un año sabático forzado lo llevó a reformular su estrategia. Cuando logró volver al circuito académico, la vida le ofreció una segunda oportunidad: una beca a España que se le otorgó a última hora, cuando descartaron al candidato original “por riesgo de fuga”.

Analiza la realidad detrás de los procesos migratorios. “La gente no sale por gusto, no se sube en una patera por gusto. Uno no arriesga su vida por gusto. No lo deja todo por gusto. Migrar conlleva un duelo siempre, son tumbas que nunca ves, yo tengo tres, mi padre, mi madre y mi hermana”, y sin embargo salir fue una necesidad crucial. Su llegada a Madrid fue un renacer. “Cubano de nacimiento, madrileño de corazón, español de pasaporte”. Fue aquí donde pudo ser él sin más postergaciones. “Me fascinó llegar a un sitio que te acogía tal cual eres, podía decir que era homosexual, ateo, o crítico con el gobierno y no pasaba nada”.

España no solo le ofreció libertad: le dio un hogar. “Este es mi país. Aquí me he formado y aquí he aportado lo mejor de mí”. En sus palabras hay una gratitud sin filtros. “No traiciono ni olvido mis raíces, pero España es mi patria”.

Lo que ha hecho López-Collazo con su vida es una construcción integral. Científico, sí, pero también humanista. Su mirada al mundo es renacentista. “Nací así, con una curiosidad innata. Nunca he perdido la mirada de niño”.

Desde muy joven ha liderado equipos de investigación. “Tenía a mi cargo más de 1200 personas”. Fue el más longevo al frente del Instituto de Investigación del Hospital La Paz, sin ser médico, y siendo homosexual y extranjero, en un entorno “rígido, clásico y fundamentalmente conservador”, toda una hazaña.

Su estilo de liderazgo es claro: “Pretendo inspirar, no imponer”. Tampoco sorprende entonces que vea la ciencia como una actividad compasiva: “Los científicos tenemos una responsabilidad social. Con la pandemia lo viví en carne propia”.

Y, sin embargo, es la literatura —no la ciencia— la que le ha hecho sensible al sufrimiento humano. “Creo que soy mejor científico porque he leído mucho. La literatura me ha hecho entender la grandeza y la podredumbre del ser humano. Es el verdadero reflejo de la sociedad”. Si tiene que elegir dos valores por encima de cualquier otros, se decanta por la autenticidad y la lealtad.

¿Y qué sueña alguien como él, que parece haber alcanzado casi todas sus metas? Eduardo tiene cuatro grandes sueños: “Entender la metástasis, entender la sepsis, probar la relación bidireccional entre cerebro y las defensas y escribir la novela de mi generación”. Ambiciones inmensas, sí, pero no desmedidas: “Ganar el Nóbel también me despierta a veces por las noches… no por ego, sino porque significaría que he hecho algo realmente valioso por la humanidad”.

Esencialmente optimista, ve en el error una oportunidad: “El científico fracasa todos los días. Tienes que aprender del error, levantarte y seguir. He cambiado líneas de investigación enteras por un error”. La curiosidad sigue siendo su motor, quizás sea la fuente de la eterna juventud.

Hoy, además de sus ensayos y columnas en El Cultural, ha publicado Narcisos, una novela literaria en forma de experimento narrativo. Ocho hombres acuden a una psicóloga, que es quien narra. “Quería hablar de hombres de ahora, que lloran, que son vulnerables. Y quería que lo contara una mujer”.

Nació en otro país y ha vivido en otros tantos, pero su sitio, su lugar de lucha y de creación, está aquí: en Madrid, en la ciencia, en las palabras y en la danza. También en la memoria de su madre que le enseñó a soñar alto o en su primer poema a la luz; en la Novena de Beethoven de Toscanini, que escucha cada primero de enero como un ritual íntimo. Eduardo López-Collazo no esperó toda la vida para ser. Supo esperar lo justo.

Rocío Gayarre

CubaMigranteOrgullo Gay