Montmartre, París, barrio cuna de los impresionistas y de la bohemia parisina del siglo XIX, hogar para artistas como Johan Jongkind y Camille Pissarro que fueron los primeros en habitarlo. Entre sus calles pasean, comen, beben, tres artistas jóvenes, dos de los cuales se erigían un poco en mentores del último: Ardengo Soffici (1879-1964), Giovanni Papini (1881-1956) y Amedeo Modigliani (1884-1920) llegaron a conocerse e intercambiar ideas y experiencias en busca de un arte que los diferenciase.

Soffici, poeta que quiso ser periodista para sustituir la maldad dogmática de los partidos, ninguno de los cuales le conservaría, por una insolencia poética, y pintor con un trazo capaz de satisfacer a cualquier hombre contento con una forma que cree verdaderamente modelada por Dios, a pesar de los fracasos, pero pintor que después de haber servido con entusiasmo a los futuristas se convirtió en aquel artista de quien en 1955, una exposición itinerante de arte italiano contemporáneo presentó al deslumbrante juicio de toda Europa con obras tan audaces como “Retrato del pepino y de la taza azul”, “Naturaleza muerta con huevo rosa” y “La imprenta”. Junto a Giovani Papini, que se había propuesto arruinar la sabiduría trágica de Nietzsche, haciendo por su difusión más que ningún apologista; Papini, que seguiría a su compañero Soffici por el camino de una ironía asesina y salvadora; Papini finalmente devuelto a Dios por Satán; Papini ensanchando la filosofía mediante el invento de instrumentos de desprecio; Papini revolucionando la teología y cuya insólita conversión inquietaría a nuestro Santo Padre, se juntaron con un recién llegado del burgués Livorno llamado Amedeo Modigliani. El fugitivo de sus raíces, el más joven de los tres personajes intelectuales italianos, aquellos tres hombres que juntos representaban la dignidad de vivir por la dignidad del arte deseado, reconocido y cuyo reconocimiento les permite reconocerse también como hombres. La abundante literatura crítica consagrada en Francia a la vida y obra de Modigliani jamás ha contado nada de este encuentro.

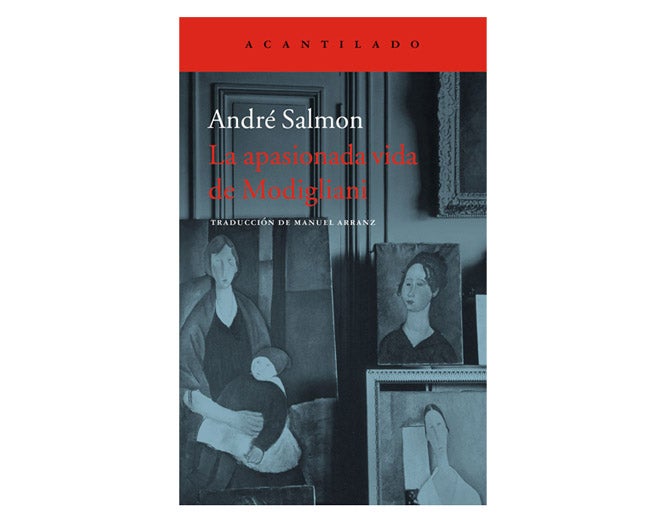

Pero un testigo, André Salmón, poeta, crítico de arte y escritor francés que fue uno de los defensores del cubismo con Guillaume Apollinaire y Maurice Raynal, escribió la biografía «La apasionada vida de Modigliani» (Acantilado), sobre el pintor italiano en la que la vida del artista es retratada como un cuadro suyo. Desde una perspectiva artística y humana, Salmón nos acerca a un personaje atormentado que no se separaba de su traje de pana verde y sobre todo, de mujeres. Mujeres que le servían de apoyo, mujeres con las que compartía experiencias, mujeres que posaban para él y luego amanecían en su cama. Mujeres que le llevaron a realizar los retratos más característicos de la historia del arte, con esas curvas imposibles que enfatizan un estilo que en vida no le sirvió de mucho (económicamente)

En el texto redactado por su amigo Salmón, no es una exageración el adjetivo de una vida apasionada. Modigliani se apasionó por la vida, la pintura, por las ya mencionadas mujeres, por el alcohol y el hachís, siendo esto su gran y tremenda perdición.

Culto, seductor, solitario y con su gran melena morena, se buscaba la vida dibujando en los cafés y vendiendo esos dibujos para luego poder beber con el dinero que recaudaba hasta que ya harto de Montmartre, se trasladó al otro lado del Sena a Montparnasse. Pero aquello que le sustentaba además de París, era Dante y su «Divina Comedia», que se sabía de memoria, además de sus amistades con Maurice de Vlaminck, Utrillo y Ortíz de Zárate, entre otros, y junto a “sus” dos mujeres Beatrice Hastings y Jeanne Hébuterne.

Con Beatrice Hastings fue un cóctel de whisky y celos que acabó en frecuentes y violentas peleas desembocando en el abandono por parte de ella de la relación, pero cuenta Salmón que su primer y último amor de su vida fue Jeanne Hébuterne (la llamaban Noix de Coco), una jovencita angelical de ojos claros y largas trenzas rubias que con una infinita paciencia con Modigliani le llevó a asentar la cabeza durante algún tiempo, coincidiendo así con su periodo más largo de producción artística. Tras años buscándose a sí mismo, en apenas unos años desarrolló una corta pero deslumbrante carrera y gracias al coleccionista y marchante Paul Guillaume que apostó por él, su obra prevaleció y continuó en el tiempo.

Cerciorándose de que el seductor impresionismo de colores claros de la galería Durand-Ruel estaba superado, asombrado de lo poco radicalmente nuevo que acababa de descubrir en las de Ambroise Vollard y Clovis Sagot confundido por un viloento salto de los etruscos a los negros, Modigliani, formado por los museos de Italia, no despreciaba tan a la ligera las pinturas tan bien hechas y tan concienzudas (con las virtudes de un empleado, decía André Derain) expuestos en la galería Georges Petit.

Modigliani, en definitiva, era un ser atormentado por las drogas y el alcohol que arrastraba el peso de un espíritu difícil. Lúcido pero atormentado, su soledad que le hacía presa del más devastador de los tormentos, otras veces le proporcionaba los momentos más brillantes de determinación.

Con la «La apasionada vida de Modigliani» (Acantilado), nos adentramos en un paraíso e infierno de y para artistas, nos adentramos en una de las épocas más importantes del arte, de la que Salmón hace un gran retrato descriptivo tanto de artistas como del contexto histórico en el que se produce, y sobre todo, un retrato del París bohemio, de sus dos grandes barrios representativos que fueron testigos de la obra de Amedeo Modigliani, que comenzó en 1914 para acabar en 1920.

El artista bebió del tesoro plástico de su época y no se parece más que a si mismo, hasta el punto de ser inimitable. No tuvo ningún modelo representativo. Las mujeres de Modigliani no podrían ser firmadas por nadie más, él se prohibió inspirar un tipo de mujer apropiado para ir a prostituirse a todos los estudios menores. Pinte lo que pinte, el espíritu Modigliani prevalece siempre. Cierto tono trágico ha hecho que algunos lo llamen “el pintor del sufrimiento”.