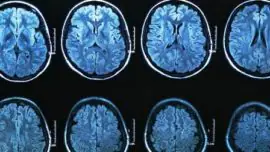

Por primera vez investigadores de la Universidad de Duke han logrado conectar los cerebros de dos ratas para que se transmitan entre sí información que les permita realizar tareas sencillas, como averiguar qué palanca presionar para obtener un premio.

En el experimento, una de las ratas aprendió a presionar una palanca concreta cuando se encendía una luz para obtener un sorbo agua. Este tipo de entrenamientos son habituales para los roedores de laboratorio. La otra fue adiestrada para aprender a decodificar señales eléctricas y convertirlas en un comportamiento, algo menos habitual, pero que ya es posible desde hace unos años.

Lo novedoso de este trabajo es que la actividad que tenía lugar en la corteza cerebral de la primera rata, denominada codificadora, cuando presiona una palanca se recoge electrónicamente y se transmite por internet al cerebro de la segunda, la descodificadora, situada en Brasil. Y curiosamente, este roedor supo interpretar los impulsos eléctricos que llegaban a su corteza cerebral a través de unos microelectrodos del grosor de la centésima parte de un cabello y reproducir el comportamiento de la primera rata, a la que no veía. Es decir, logró presionar la palanca adecuada para obtener la recompensa guiada únicamente por la información que la llegaba procedente del cerebro de la otra rata de Carolina del Norte, ya que ella no recibía ninguna pista en forma de luz.

La información transmitida de cerebro a cerebro ha sido motora (presionar una planca) y tactil. Esta última procedente de las vibrisas de la rata de Carolina del Norte, que le permiten distinguir entre un agujero estrecho y otro ancho. La rata de Brasil no solo utilizó la información procedente de los bigotes de la norteamericana, sino que logró representar el mapa de los mismos en su cerebro, junto con al representación de sus propias vibrisas.

Este curioso experimento ha sido llevado a cabo por el equipo de Miguel Nicolelis, del Centro Médico de la Universidad de Duke, y publicado en Scientific Reports, del grupo Nature. “Nuestros estudios previos con interfaces cerebro-máquina nos permitieron comprobar que el cerebro se adapta fácilmente a recibir señales que le llegan desde dispositivos externos e incluso aprende a procesar una luz infrarroja invisible generada por un sensor artificial. Por eso nos planteamos si también podría asimilar las señales procedentes de otro cerebro“.

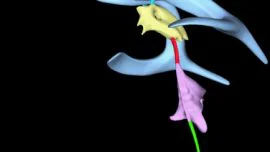

Para el neurocientífico Juan Lerma, presidente de la Sociedad Española de Neurociencia y director del Instituto de Neurociencia de Alicante, el trabajo ahora presentado era un paso previsible, pero que nadie había llevado a cabo hasta ahora: “La conexión de cerebro a una máquina es algo ya real, y con la actividad cerebral se controlan brazos robóticos y sillas de rueda. Eso quiere decir que el cerebro envía señales específicas que el ordenador sabe entender por las instrucciones previas que se le dan. En este trabajo conectan dos cerebros mediante un ordenador que filtra, ordena y hace las señales más inteligibles para el otro cerebro, es decir, las convierte en impulsos eléctricos que la rata decodificadora entiende. Cuando un grupo de neuronas en la rata que manda la señal se activa, se transmite a la otra rata en forma de pulsos eléctricos“. No es que el pensamiento se transmita, aclara Lerma, sino que el cerebro de la segunda rata recibe una serie de estímulos eléctricos que se traducen en un determinado comportamiento.

Después de los resultados obtenidos, Nicolelis y su equipo ya se están planteando el siguiente paso. Si dos cerebros pueden comunicarse, por qué no conectar más, se preguntan. Y no ven descabellada la idea de crear un “ordenador orgánico” integrado por cerebros localizados en diferentes lugares del planeta.

A diferencia de los ordenadores que utilizamos actualmente, que funcionan mediante algoritmos, es decir, mediante instrucciones que les permiten resolver determinados problemas, los orgánicos no necesitarían instrucciones, sólo una señal que representa una toma de decisiones procedente de un cerebro que se transmitiría al resto. Así se podría crear una “red de cerebros” que trabajarían de forma conjunta, una idea a la que Nicolelis lleva dando vueltas algún tiempo y que expuso en su libro “Beyond boundaries”. “Y no podemos prever qué propiedades emergerían de una red así, formada por animales conectados por sus cerebros“, señala Nicolelis.

La incógnita que plantea Nicolelis se basa en las características peculiares del cerebro, que es mucho más que la suma de sus partes, de decir, de las neuronas que lo componen, como explica Lerma: “Con un conjunto de neuronas surge una actividad emergente que no se deduce de las características de una sola neurona, como la conducta de un cerebro entero. La pregunta es si podemos conectar varios cerebros para obtener una actividad que vaya más allá de la de cada cerebro por separado, igual que de la unión de varias neuronas se puede lograr una actividad emergente, como es la conducta, que va más allá que las actividad de cada neurona”. Y es que en neurociencia uno más uno no equivale a dos. “Por eso estudiar el cerebro humano es tan complejo”.

Transmisión en “morse”

En realidad lo que se han transmitido entre si las ratas del experimento, aclara Lerma, son conductas sencillas. “como una transmisión en morse. Está por ver si podría transmitirse entre cerebros la información completa de una experiencia visual, como la visión de un atardecer, que sería como transmitir un vídeo”. Un interrogante difícil de responder, porque, como explica el presidente de la Sociedad Española de Neurociencias, hace veinte años no podíamos pensar en lo que Nicolelis acaba de conseguir. “Lo que hoy nos parece imposible, dentro de unos años puede que no lo sea”.

Y, puestos a imaginar, ¿sería posible transmitir recuerdos de una personas a otra? El principal problema, es que aún no se sabe cómo esta codificada la memoria, razona Lerma. En este experimento, ha sido más fácil encontrar un grupo de neuronas en la corteza motora o sensorial de la rata capaces de transmitir el patrón de un comportamiento que otro cerebro pueda interpretar y llevar a cabo. “Dentro de veinte años, quién sabe. Pero antes hay que saber cómo se codifica la memoria y de dónde hay que recoger los impulsos que habría que transmitir. Es ciertamente difícil”.

Sin embargo, Nicolelis cree que su trabajo abre la puerta a estudiar el cerebro social, registrando el cerebro de ratas cuando interaccionan con otras y ver qué cambios tienen lugar. Sus trabajos también podrían servir para hacer más preciso el control de las neuroprótesis en personas que han sufrido algún tipo de parálisis. Para ello necesitaría regristrar la actividad de diez mil a treintamil neuronas corticales a la vez, algo que espera lograr en los próximos cinco años. De momento, lo ha conseguido con 2.000 células, algo sin precedente, según el autor.

De momento, Nikolelis trabaja en un exoesqueleto de cuerpo entero que podría presentarse en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol, en junio de 2014, en Brasil. Esta estructurá permitirá a personas inmovilizadas recuperar tanto las capacidades motoras como sensoriales. Nicolelis podría incorporar sensores infrarrojos al exoesqueleto para que los pacientes reciban información sensorial de sus extremidades y sientan los objetos cuando los toquen

Cobaya humano

Kevin Warwick, profesor de Cibernética de la Universidad de Reading, en Inglaterra, en 2002 se implantó un dispositivo de microelectrodos en el nervio mediano de su brazo izquierdo. Su objetivo era el de controlar una mano robótica a través de Internet, al tiempo que recibía información procedente de las yemas de los dedos del brazo artificial en forma de estimulación neuronal, para dar una sensación de aplicación de fuerza sobre un objeto. El expertimento se realizó también a distancia: Warwick estaba en la Universidad de Columbia, en Nueva York y, a través de Internet, pudo mover un brazo robótico situado al otro lado del Atlántico, en la Universidad de Reading, en Inglaterra.

Además, como parte de este experimento, logró convencer a su mujer para que se implantara otro electrodo y experimentar “una forma de comunicación telegráfica primitiva entre los sistemas nerviosos de dos humanos”. Como reflexiona el mismo Warwick, “la mejora a través de interfaces cerebrales informáticas abre todo tipo de oportunidades tecnológicas. También arroja una serie de consideraciones éticas que es necesario tratar”.

Investigación