Cada 11 de abril se celebra el Día Mundial del Párkinson desde 1997. La elección de esta fecha coincide con el día del nacimiento del médico británico James Parkinson, que fue quién describió esta enfermedad neurodegenerativa por primera vez, en 1817.

Aunque él inicialmente la denominó “parálisis agitante”, debido a los síntomas que observó en seis personas que presentaban temblor en reposo y dificultades para el movimiento. Lo que el doctor Parkinson no sabía era que solo estaba un pequeño porcentaje de los casos, probablemente los de aparición más temprana, ya que en 1817 la esperanza media de vida apenas alcanzaba los 50 años y el mayor número de casos de párkinson ocurren a partir de la sexta década de la vida.

Sesenta años después de las observaciones del doctor Parkinson, el neurólogo francés Jean Martin Charcot cambió el nombre de “parálisis agitante” por el de “enfermedad de Parkinson”, en referencia a quien la describió por primera vez. Pero habría que esperar hasta 1967 para contar con medicación capaz de aplacar los síntomas de las personas con párkinson, que crecían en número a medida que aumentaba la esperanza de vida y se sobrepasaba la barrera de los sesenta años, que es cuando más casos se registran. Aunque no hay que olvidar que 1 de cada 5 casos de párkinson se dan en personas menores de 50 años.

El milagro de 1961

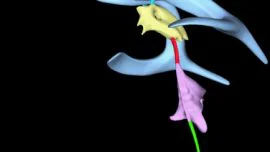

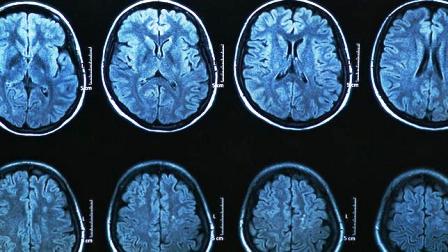

El tratamiento de primera línea sigue siendo el mismo que en 1967, la Levodopa. Para establecerlo fue decisivo el trabajo del bioquímico Oleh Hornykiewicz (1926-2020), que observó que en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Parkinson había niveles muy bajos de un neurotransmisor fundamental para el movimiento, la dopamina, como consecuencia de la muerte de las neuronas que la producen.

Posteriormente demostró que aportando la dopamina deficitaria en forma de su precursor, la Levodopa, los síntomas motores del párkinson mejoraban. Así lo recordaba Oleh Hornykiewicz en una entrevista:

“Todavía lo recuerdo, por supuesto. Estuve presente en ese momento en el hospital Lainz (Viena) y vi los resultados. Fue un momento espectacular ver a los pacientes que no podían caminar, no podían levantarse de la cama, no podían levantarse estando sentados, empezar a caminar. Todos realizaron estas actividades como de costumbre. El habla mejoró. Los movimientos asociados, las expresiones faciales; Comenzaron a reír y luego a llorar de alegría. Se trataba de pacientes a los que ningún médico podía ayudar. Y luego la levodopa produjo los efectos. Fue realmente muy espectacular”.

Este descubrimiento supuso un gran avance terapéutico extraordinario, que cambió la vida de millones de enfermos de párkinson. Pero para llegar a este hecho histórico, Hornykiewicz tuvo que convencer al neurólogo Walther Birkmayer, socio en esta investigación. Y tardó más de un año en conseguirlo, porque Birkmayer estaba convencido de que era la pérdida de otro neurotransmisor, la serotonina, la responsable del trastorno. Aunque ahora se sabe que la serotonina también está alterada en los enfermos con párkinson, la molécula fundamental en esta patología es la dopamina, como se demostró en el ensayo clínico llevado a cabo en Lainz.

Gracias a ese hecho histórico, junto con las investigaciones clínicas posteriores, incluida la administración de altas dosis orales de levodopa, millones de pacientes parkinsonianos disfrutan ahora de décadas de vida aceptable, como se explica en el artículo “Oleh Hornykiewicz, un gigante en la comprensión y tratamiento de la enfermedad de Parkinson”, publicado en 2021, con motivo de su muerte, que tuvo lugar en mayo de 2020.

Nuevos medicamentos para eliminar los periodos OFF

Sin embargo, a medida que el párkinson progresa, la duración de su beneficio terapéutico entre las tomas se acorta, lo que conlleva la aparición de lo que se denominan “periodos off”, en los que el temblor, la rigidez y la lentitud de movimientos reaparecen antes de la siguiente toma. Estas “fluctuaciones motoras” o bloqueos entre los periodos “ON” (sin síntomas) y OFF (con síntomas) suponen una merma importante en la calidad de vida, porque reducen la movilidad, la interacción social, y dificultan las actividades de la vida diaria.

Y precisamente a solventar este problema de las fluctuaciones se dirigen los últimos fármacos que han aparecido en el mercado en el último año y los que llegarán en los próximos meses, que suponen una mejora de calidad de vida y de independencia para los pacientes, respecto lo que había hasta ahora.

Afortunadamente el “arsenal” terapéutico está en continuo avance. Y también el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, que ahora se basa en la genética, porque no todos lo parkinsonismos son iguales.

Para saber más

Para saber más sobre este tema, se puede consultar el artículo que publicado en la agencia SINC, en el que ha colaborado la neuróloga Lydia López Manzanares, responsable de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, centro de referencia acreditado; el neurólogo Álvaro Sánchez Ferro, del Hospital Universitario 12 de Octubre y coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos de Movimiento de la Sociedad Española de Neurología.

Azucena Balandín, socióloga, fundadora y directora de la asociación Párkinson Aparkam, de Alcorcón, desde hace 20 años. La asociación surgió de la necesidad de su padre, que fue diagnosticado de párkinson, de tener cerca lo que ahora ofrecen las asociaciones a los pacientes. Balandín anima a pacientes y familiares a acudir a las asociaciones de párkinson para obtener los beneficios que ofrece la rehabilitación que no se ofrecen en la sanidad pública.

Te puede interesar: El milagro de la dopamina 50 años después

Otros temas