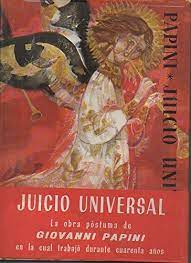

Desde que Dante escribió “La Divina Comedia”, resulta imposible escribir en la Cristiandad occidental sobre el cielo, el purgatorio y el infierno, por la sencilla razón de que resulta imposible no ya superar, sino ni tan siquiera aproximarse a la grandiosidad de Dante. Por eso, no cabe sino admirarse de que en pleno siglo XX,- el siglo más descreído de todos-, Giovanni Papini tratase de emular a Dante con la monumental “Juicio Universal”.

La segunda mitad del siglo XIX fue el momento en el que la fe en Dios comenzó a desaparecer en Occidente. Fue el resultado de dos fenómenos. El primero fue el estudio de la Biblia como un texto literario más, que comenzó en Alemania. Una vez que se hubieron aplicado a la Biblia los mismos criterios que se aplicaban al estudio de Don Quijote, resultó imposible seguir viendo en ella la Palabra de Dios. Si la Biblia no era la Palabra de Dios, la idea de que Dios intervenía en la Historia humana se desvanecía por sí misma.

Más duro fue el golpe que le proporcionaron el cientifismo y la teoría de la evolución. El siglo XIX fue el siglo del cientifismo ingenuo. La ciencia, de la que sólo se veían los aspectos positivos, podía explicar por sí sola el mundo y las explicaciones que proporcionaba eran puramente materialistas. No había nada más que lo que veíamos. Si Darwin no hubiera descubierto la teoría de la evolución, lo habría hecho cualquier otro, porque el ambiente ya estaba preparado para aceptarla. La evolución explicaba la aparición de la vida sobre la Tierra y del hombre sin necesidad de una intervención divina. Ciencia 1- Génesis 0.

En este ambiente en el que los intelectuales se estaban pasando al ateísmo, llama la atención que unos pocos pensadores hicieran el camino en dirección contraria y transitaran del ateísmo al catolicismo. Por cierto, que parece que para estos pensadores, en general, el catolicismo era un puerto de llegada más atractivo que el protestantismo. Enumeraré algunos: G. K. Chesterton, Evelyn Waugh (aunque nunca sabremos si se convirtió al catolicismo por convicción o por esnobismo, para aproximarse a las familias aristocráticas de rancio abolengo a las que hubiera querido pertenecer y a las que retrató en “Retorno a Brideshead”), André Frossard (que aún tuvo el descaro de contar su conversión en un libro que lleva el título provocador de “Dios existe: yo me lo encontré”), Paul Claudel, el filósofo español Manuel García Morente (que tuvo que mirarse al espejo para comprobar si seguía siendo el mismo y dijo: “Aquél del espejo era otro, el de ayer, el de hace 1.000 años”), Ramón Gómez de la Serna (el de las vanguardias, que al final de su vida hizo algo tan poco vanguardista como regresar al catolicismo) y Giovanni Papini.

Papini había sido en su juventud un rabioso ateo y comecuras. Su conversión al catolicismo no fue repentina, a la manera de San Pablo o de Frossard, sino que fue fruto de un proceso intelectual. Los horrores de la I Guerra Mundial le llevaron a preguntarse cómo los hombres habían sido capaces de tanta barbarie. La lectura de Tolstoi y de Dostoievski le devolvió al Evangelio. La única manera de impedir la repetición del desastre de la I Guerra Mundial era cambiando radicalmente a los hombres y eso sólo lo podía conseguir el cristianismo. Su propia conclusión fue que una persona como Jesucristo, que había enseñado una moral tan contraria a la naturaleza humana, tenía que ser necesariamente Dios. El fruto de ese lento proceso de maduración fue “Historia de Cristo”, una relectura apasionada de la vida de Jesucristo.

A partir de ese momento, la mayor parte de su producción literaria fue apologética y católica. De toda esta producción destacan tres obras: “Gog”, “El diablo” y “Juicio universal”. Los tres son bastante inclasificables desde un punto de vista literario.

“Gog” describe el encuentro del narrador con un millonario norteamericano hastiado de la vida y de los hombres, que le habla de sus andanzas por el mundo y de los grandes hombres con los que se entrevistó y que parece que le dieron una impresión de ridiculez y degradación. Cuando parece que está a punto de condenar a toda la especie humana y al mundo mismo por inanes, se produce el milagro en el último capítulo. El capítulo comienza diciendo:

“ He querido hacer un experimento: vivir, durante algunos días, como si fuese un pobre, un vagabundo, un prófugo. Vivir solo, sin la compañía ni ayuda de nadie. (…) Hace años y años que llevo la vida del rico, esto es, de víctima sin libertad. Me causan molestia las mesas ricamente puestas, las reverencias de los parásitos, la acogida de la curiosidad que despiertan los demasiado conocidos. Siento nostalgia de la vida miserable y desastrosa que hice hasta los veintiséis años. (…) Para quien ha gustado todos los poderes no hay otro refugio que la impotencia. Para quien ha poseído todo lo que se puede comprar en el mundo, no hay más refugio que la miseria. Es una comedia -tal vez una ridícula comedia- que no tiene, por fortuna, espectadores.” Me gustan la frase de “para quien ha gustado todos los poderes no hay otro refugio que la impotencia” y la frase que le sigue sobre la miseria. Las cosas de este mundo en demasía acaban por producir hastío. “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”. De pronto esa bienaventuranza se me ha venido a la cabeza. Para mí, el pobre de espíritu es simplemente el que se conforma con lo que tiene. Su mente no anhela más, ya sea por un defecto de la imaginación o por un exceso de sabiduría. Está tan contento con su sino, que seguro que la promesa del reino de los cielos la ve más como una molestia que como un regalo.

El capítulo termina con un encuentro casual y la sugerencia de que a lo mejor una chica de doce o tresde años le ha dado lo que ninguno de los grandes hombres a los que entrevistó le pudo dar:

“… Cuando me vio tuvo miedo y se puso de pie. Debía de tener de doce a trece años: la más bella criatura que nunca había visto. En el rostro, dorado por el sol, brillaban dos ojos verdes, encantados. Y sobre la cabeza desnuda, ondas y ricitos de cabellos negros. Entre los labios, frescos y rojos como un fruto entreabierto, una sonrisa involuntaria, blanca. Una maravilla.

Para no asustarla me senté en una piedra un poco distante. La muchacha se tranquilizó: no hablaba y no me quitaba los ojos de encima. Cuatro vacas enormes pacían allí cerca. Yo me secaba el sudor. Tan mal vestido y jadeante, debía parecer ciertamente un desgraciado vagabundo.

Después de un cuarto de hora, no sé cómo, la muchacha sacó de su hatillo un pedazo de pan moreno, se acercó a mí y me lo ofreció con una sonrisa tímida murmurando algunas palabras. Había comprendido que yo tenía hambre. Le di las gracias como supe y mordí el pan con voluptuosidad. No he sentido jamás un sabor tan bueno y rico.

¿Será éste el verdadero alimento del hombre y ésta la verdadera vida?”

Literatura