Para sorpresa de todos, el general Thein Sein, ex-general metido a Primer Ministro que ganó las elecciones sesgadas de 2010, inició un proceso de liberalización genuino. Tan genuino, que permitió la reincorporación de la Liga Nacional para la Democracia (LND) al juego político y admitió la victoria de ésta en las elecciones libres de 2015.

Thein Sein podía ser un liberalizador, pero muchos en el Tatmadaw no veían las cosas de la misma manera. Durante el quinquenio 2015-2020 en el que gobernaron Aung San Suu Kyi y la LND, el Tatmadaw estuvo todo el rato respirándoles en la nuca. Aung San Suu Kyi era consciente de las líneas rojas del Tatmadaw y procuró no cruzarlas nunca. Confiaba en que su condición de hija del creador del Tatmadaw le otorgara cierto carisma a la hora de tratar con los generales.

Es posible que el Tatmadaw viera el quinquenio de gobierno de la LND como un mero paréntesis, que duraría hasta las elecciones de 2020. Parece que creían sinceramente que el partido que patrocinaban, el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), ganaría las elecciones. No fue así. La LND volvió a barrer. Siguieron dos meses en los que la USDP y los militares impugnaron los resultados electorales y dijeron que no los aceptaban. A finales de enero de 2021 hubo un último intento de conciliación entre Aung San Suu Kyi y el comandante en jefe de las FFAA, el general Min Aung Hlaing. No funcionó. El 1 de febrero el Tatmadaw dio un golpe de estado. El último conflicto de Myanmar había comenzado.

Si conocer el Tatmadaw ayuda a entender el conflicto, conocer la dinámica centro-periferia resulta imprescindible.

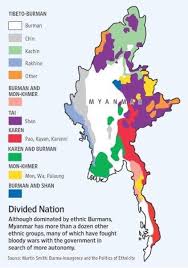

La mayoría bamar (en torno al 65% de la población de Myanmar) históricamente ha dominado la cuenca del Irrawaddy y ha sido la fuerza dominante en el espacio birmano. Su dominio sobre las minorías étnicas de la periferia dependía de la coyuntura política y la fuerza que tuviera en cada momento la capital. La fuerza militar, la influencia cultural, el clientelismo y la cooptación de las élites no-bamar eran otras tantas maneras de gestionar la dinámica centro-periferia.

La conquista del país por el imperio británico en 1885 cambió las dinámicas centro-periferia y está en el origen de muchos de los problemas actuales. Los británicos hipostasiaron la cuestión étnica e hicieron de la pertenencia étnica un dato esencial e inamovible. En el sistema tradicional, había mucha porosidad entre las etnias. Por ejemplo, un fugitivo bamar podía refugiarse en territorio shan y comenzar a considerarse shan, o un chin que viviera en Mandalay podía asumir costumbres bamar. Los británicos hicieron un inventario étnico sin ningún criterio antropológico sólido y determinaron que había 135 etnias en el territorio birmano. Finalmente, dividieron el espacio birmano en dos secciones. La primera, la Birmania ministerial, era donde vivía la mayoría bamar y estaba gobernada según las leyes y el aparato administrativo con que se gobernaba el Raj británico en la India. La segunda eran las Áreas Fronterizas, donde predominaban las minorías étnicas y en las que el gobierno británico fue indirecto y preservó buena parte del poder de las jefaturas tradicionales. Así ambas secciones de Birmania serían gobernados mediante principios contradictorios durante 63 años.

Durante la II Guerra Mundial hubo choques y atrocidades entre la mayoría bamar y algunas de las minorías étnicas, especialmente los karen. Durante toda la guerra los karen se mostraron leales hasta el final a Gran Bretaña. Algunos oficiales británicos que habían luchado con ellos y les tenían simpatía les hicieron creer que tras la guerra Gran Bretaña les recompensaría con un Estado propio. Nunca estuvo en los papeles.

Mientras que la independencia fue un momento de exultación para los bamar, las minorías étnicas vieron con preocupación la salida de los británicos, que les dejaría en manos de éstos. En febrero de 1947 Aung San celebró con representantes de las etnias kachin, shan y chin la conferencia de Panglong. De ella salió un acuerdo que les concedía un grado importante de autogobierno e incluso dejaba la puerta abierta al derecho de secesión y fijaba cómo serían las relaciones centro-periferia. El asesinato de Aung San y los conflictos que siguieron a la independencia impidieron que el acuerdo al que se había llegado fuera completamente aplicado. Un problema adicional fue que muchas otras minorías no habían participado en la conferencia.

El gobierno militar (1962-2010) esencializó las 135 etnias inventadas por los británicos e hizo de ellas el fundamento de la ciudadanía. A largo plazo esto agudizaría la cuestión de los rohingyas, dado que no estaban incluidos entre las 135 etnias. Tras el golpe de estado de 1988 el gobierno inició una doble estrategia: para las etnias que no se avinieran a firmar un acuerdo de paz, campañas de antiinsurgencia y fomento de las escisiones; a las etnias que se avinieran a firmar un entendimiento con el Ejército, se les permitiría conservar sus ejércitos, armas y control sobre su territorio. Lo que los acuerdos de paz no concedieron fue un compromiso político duradero.

El modus vivendi se mantuvo porque beneficiaba tanto al Ejército, que podía extraer rentas de las regiones étnicas, como a los líderes étnicos que podían explotar los recursos de sus regiones a su antojo. Los perdedores fueron las poblaciones étnicas que vieron cómo las riquezas de sus territorios no revertían en su beneficio. Aparte de los intereses mutuos, un factor clave para que no se rompiera el modus vivendi fue la conciencia de que el Ejército poseía una superioridad militar abrumadora. Aun así, las treguas entre las minorías étnicas y el gobierno se revelaron frágiles y los incumplimentos fueron numerosos, reflejando la desconfianza esencial entre ambas partes.

Historia