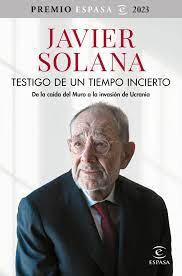

Javier Solana es nuestro español más cosmopolita después de su tío en segundo grado Salvador de Madariaga. Ha sido Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, Secretario General de la OTAN y primer Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE. Con esos antecedentes, me entusiasmé cuando vi que había publicado una suerte de memorias de sus andanzas internacionales bajo el título “Testigo de un tiempo incierto. De la caída del Muro a la invasión de Ucrania”. Me extrañaba un poco que un período tan agitado cupiera en las 219 páginas que ocupa el libro y… tenía razón en sentirme extrañado. El libro da la sensación de haber sido una obra de encargo. “Venga, escribe algo sobre tu experiencia internacional y nosotros te damos un premio (Premio Espasa 2023)” El resultado es un libro breve, que se lee fácil y que está al alcance de quienes no saben nada de relaciones internacionales, pero que decepcionará a los expertos.

Mi decepción fue aún mayor porque lo comparé con las excelentes memorias de Kissinger en la Casa Blanca que comenté aquí. Por ejemplo, allí donde Kissinger realiza finos análisis psicológicos de los personajes con los que se reúne, Solana los despacha con un par de pinceladas de brocha gorda, “[Kofi Annan] se trataba de una persona muy cualificada e inteligente, y tenía una gran experiencia como mediador en numerosos conflictos.” “Visiblemente, Putin era una persona de gesto serio. Parco en palabras, se expresaba bien y acudía muy preparado a las reuniones”. Compárese esta somerísima descripción de Putin con la que hace Lionel Barber en “Vencedores y vencidos”, que comenté aquí.

Echo de menos esos análisis psicológicos finos en los que sobresalía Kissinger y echo de menos esa manera de describir el ambiente de las reuniones y lo que podía estar pensando cada uno de sus asistentes. Por ejemplo, cuenta la Conferencia de Sharm el-Sheij al final de la presidencia de Clinton, cuyo objetivo era encauzar la violencia de la primera Intifada y evitar que descarrilase el proceso de paz palestino-israelí. La descripción de la Conferencia ocupa tres páginas y no cuenta nada que un periodista avezado no hubiera podido contar.

El libro está muy centrado en Europa del Este y las difíciles relaciones con Rusia.

El entonces presidente Bush padre se mostró ambivalente sobre la recuperación de la soberanía por parte de las repúblicas soviéticas (“Libertad no es lo mismo que independencia. Los estadounidenses no apoyarán a quienes busquen la independencia para sustituir una tiranía lejana por un despotismo local. No ayudarán a quienes promuevan un nacionalismo suicida basado en el odio étnico”) e intentó ayudar a Gorbachov, pero el tren de Gorbachov y del mantenimiento de la URSS hacía tiempo que había salido de la estación. Gorbachov había intentado reformar el sistema soviético, pero fracasó porque el sistema era irreformable. Quien entendió mejor que los tiempos habían cambiado y se hizo con el poder fue Boris Yeltsin.

Esos momentos de optimismo que siguieron a la caída de la URSS quedaron reflejados en la declaración final de la Conferencia de Helsinki de 1992, que también fue firmada por Rusia: “Hemos sido testigos del final de la Guerra Fría, de la caída de los regímenes totalitarios y de la desaparición de la ideología en la que se basaban. Todos nuestros países asumen ahora la democracia como base de su vida política, social y económica.” Menos mal que la declaración advertía de “retos y oportunidades y de la posibilidad de “serias dificultades y decepciones”.

Tal vez donde el buen rollito con Rusia empezó a romperse fue en el terreno de la seguridad. Fuerzas rusas y de la OTAN habían participado en la operación IFOR en Bosnia. Era un recordatorio de que la OTAN y Rusia tenían intereses comunes en la seguridad de Europa y abría la posibilidad a seguir profundizando la cooperación. No obstante ya para entonces habían surgido nubarrones en el horizonte: el deseo de los países del antiguo Pacto de Varsovia de integrarse a la OTAN como manera de garantizar su seguridad ante una Rusia que había sido un dolor de cabeza histórico. Por su parte Rusia históricamente había buscado la profundidad territorial; “para sentirse segura, Rusia no puede tener fronteras naturales o directas con Occidente.” La única manera de realizar la ampliación era manteniendo un estrecho diálogo con Rusia.

En enero de 1996 las cosas empezaron a torcerse. Un duro, Yevgeny Primakov, se convirtió en Ministro de AAEE de Rusia. Primakov propuso que la ampliación se abordase bilateralmente entre EEUU y Rusia; es decir, quería resucitar la idea de un condominio ruso-norteamericano en Europa que en los 70 había puesto de los nervios a los europeos. Al final a regañadientes Rusia aceptó que los negociadores fueran ella misma y la OTAN, pero aún había un escollo: Rusia se arrogaba el derecho de impedir la entrada de países del antiguo espacio soviético en la OTAN, lo que implicaba que dichos países eran soberanos, pero menos.

Finalmente se logró acordar el Acta Fundacional de Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre Rusia y la OTAN el 27 de mayo de 1997, que demostraba que “la expansión de la OTAN no tenía por qué hacerse a costa de sacrificar la relación con Rusia.” Desgraciadamente, cuando la ampliación se produjo, la coyuntura había cambiado sensiblemente. Vladimir Putin estaba en el Kremlin y ya no existía el espíritu de cooperación de los años 90.

Historia