En un territorio social y cultural sumido en una corrección política cada vez más radicalizada, el último libro de Albert Boadella, Joven, no me cabree. Contra el infantilismo progresista de la sociedad actual, aparece como una provocación. Una provocación que seguramente resulta necesaria, porque el fin de la buena provocación debe ser agitar el pensamiento, incomodar y replantear las cosas.

A través del encuentro y diálogo entre un joven estudiante y un consagrado director teatral que aquí relata, Boadella lanza una crítica mordaz al presente en que habitamos. Deplora su banalidad, su infantilización, su adanismo, burlándose sin clemencia de ellos. No obstante, lo que hay en el fondo de la sátira de Boadella es una gran reivindicación del valor del individuo y su capacidad última para poder estar por encima de las condiciones impuestas por cualquier espíritu del momento.

Tras leer el libro, la inevitable pregunta que se plantea es: ¿cómo hemos llegado a este punto, a este triunfo de la ignorancia?

Creo que hay una responsabilidad en la educación, y seguramente sea una responsabilidad que pertenece a mi generación, la Generación de Mayo del 68. Fuimos una generación que tuvo que hacer un esfuerzo, ciertos sacrificios. No estábamos todavía en lo que podemos llamar sociedad del bienestar y, quizá por este motivo, lo que hicimos fue abrir las compuertas frente a cualquier respeto a la autoridad. Mayo del 68 fue muy positivo en algunos aspectos, pero en otros fue nefasto. La destrucción de la autoridad legítima y culta comenzó con nuestros propios hijos, que ya no sufrieron la doma inicial. Porque los años más tempranos son, de hecho, de doma; la educación comienza cuando el niño ya tiene su configuración cerebral en un punto que le capacita para comprender las cosas. Esa doma quedó liquidada, quizá porque no queríamos que pasaran por dificultades o porque cualquier sensación de autoridad nos molestaba, incluso la nuestra propia. Esto se repitió después en las escuelas, con los consejos de padres, capaces de desautorizar a un profesor si había tenido un problema con nuestros propios hijos, y, posteriormente, incluso en la propia universidad.

Esto ha tenido como consecuencia que haya unas generaciones que han sido educadas en una cierta facilidad, no solamente por parte de los padres, sino también de las instituciones, y que manifiestan un desprecio absoluto hacia todo lo pasado, que también sentíamos nosotros, pero no de una manera tan patológica. El pasado que hoy se desprecia no es el de hace dos mil años, sino el de hace tres meses o un año. Digamos que sólo existe un presente compulsivo. El resultado son estas generaciones con una preparación humanística muy endeble. Sí en cuanto a información, pero no en lo que respecta a las estructuras de su carácter. Es decir, al primer encontronazo con la vida, se desmontan. Inmediatamente necesitan psicólogos y también la química en un porcentaje muy alto. Ese es el panorama.

Y en ese panorama, cuando vemos a los políticos, de un lado y de otro, con edades entre los 40 y 50 años, y que son individuos cuya estructura falla. La estructura que los mantenga en sus posiciones, en una determinada moral, que no les lleve a estar siempre en lo que podríamos llamar un endeble consenso con los demás. Sin embargo, siempre hay un fallo en su forma de enfrentarse a los hechos.

Los hechos no son siempre manipulables. Hay un momento en que es preciso decir “no” a algo por unos principios irreversibles. No se trata de tener muchos principios, sino pocos y muy bien fundamentados. Y esto es de lo que carece esta generación.

El título del libro es Joven, no me cabree, pero diría que hoy ese «joven» engloba también a individuos que están muy lejos cronológicamente de la adolescencia y la juventud. Como bien señalas, son individuos que tienen entre 40 y 50 años, pero que no poseen, como dices, una estructura bien construida de carácter y que necesitan obsesivamente sentir que su pensamiento y actitudes obedecen al dictado de las modas ideológicas de los tiempos. Carecen incluso del sentido crítico que la experiencia vital hubiera podido ir dándoles. Viven instalados en una especie de puerilidad crónica, tan nostálgicos de su infancia que la mantienen activamente presente y en la peor arrogancia del maniqueo adolescente. Los políticos, como dices, no son una excepción a esto: están obsesionados por alinearse con los últimos eslóganes, dejarse ver o asociarse con los personajes del momento. Otro tanto está sucediendo en la universidad.

La generación que retrato en mi libro, que es la que está educándose ahora, tiene muy pocos referentes a su alrededor. Por no decir que no tienen ninguno.

Una vez destruida la trama religiosa, al menos en el mundo occidental, las creencias religiosas son mínimas. Los creyentes son un sector muy minoritario. Destruido esto, que aún representaban ciertos referentes, no se ha conseguido que se creen unos referentes que llamaríamos laicos. En España hay una constitución que se diría que marca una cierta estructura ética de funcionamiento; no obstante, es algo que se mueve hacia todos los lados. Hay un poder judicial que se adapta al poder político y económico, rompiendo totalmente los principios de Montesquieu; por tanto, tenemos que preguntarnos qué referentes puede tener un joven actual. ¿Los políticos? Imposible. Me cuesta pensar que cualquiera de nuestros políticos pueda representar un referente hoy para un joven. ¿Intelectuales, artistas? Quizás sí, pero esos artistas serían tal vez lo que yo llamo en el libro «delincuentes del arte». En el mejor de los casos, sus referentes son deportistas; pero si hablamos de referentes morales, no tienen ninguno. Esto es, como decimos en catalán, un campi qui pugui.

Los protagonistas son individuos que hoy pueden decir A y mañana B sin plantearse qué significa estar mudando constantemente de moral, de ética. Por supuesto, no estoy diciendo que no sea posible hacerlo, sino que debería representar un trabajo de replanteamiento personal. Hoy, cualquier joven puede estar en desacuerdo con algo y mañana darle su total apoyo. Es algo que ven en el comportamiento de los políticos. Lo hemos podido ver recientemente en un discurso del presidente del Gobierno, donde al final de este manifiesta algo totalmente lo contrario a lo que afirmó al inicio. Este comportamiento tiene serias consecuencias sobre el sentido de ejemplaridad.

La ejemplaridad de nuestra juventud es sobre cosas fútiles, sobre las últimas ocurrencias que tienen los gobiernos actualmente, porque una vez que determinados aspectos han sido aceptados tanto por la derecha como por la izquierda (la escuela y la sanidad pública, el subsidio por desempleo…), esta última se ha empezado a dedicar a las ocurrencias casi pareciera que exclusivamente con el propósito de cabrear a la derecha, como las cuestiones de género. Esas ocurrencias tienen una gran repercusión mediática y además se legisla sobre ello y se afirman tabús. Creo que eso es un auténtico camino de decadencia.

En el libro, el maestro pregunta llanamente al alumno cuál es su orientación sexual. Es una escena donde se pone de manifiesto hasta qué punto una pregunta referente a un aspecto de la propia identidad, que debiera tener una respuesta directa y clara, hoy se vuelve enrevesada y conflictiva.

Nos situamos en una sociedad que había desmontado todos los tabús que procedían de la herencia cristiana. Derribó tabúes estúpidos o que ya carecían de cualquier tipo de sentido, pero con ello arrastró también a otros que sí lo tenían. Entonces, se dedica a organizar nuevos tabúes. Una cantidad inmensa de tabúes.

Cada vez hay más autocensura porque cuando en el libro yo por ejemplo escribo esa escena, cuando el maestro le pregunta al discípulo: «¿Es usted marica?», este último se indigna por la utilización de esa palabra, un término que para mí no tiene intrínsecamente ninguna intención peyorativa. Sin embargo, el hecho de que yo la emplee implica automáticamente que soy un facha, un machista, que estoy casi cometiendo un delito de odio. Esto evidencia cómo el tabú ha llegado a niveles máximos, que está absolutamente atento hasta al adjetivo calificativo que utilizas. Me parece que pudiera compararse a un proceso inquisitorial. Estamos llegando a ese punto, que creo que está provocando autocensura, especialmente entre los artistas y aquellos individuos con una voz pública, y eso es para mí algo muchísimo más peligroso que la censura, que con mi compañía teatral sufrí a lo largo de catorce años bajo la dictadura franquista.

Sé bien lo que es la censura, por eso afirmo que la autocensura es algo aún mucho peor. Cuando existe una censura oficial, se sabe qué se está censurando, mientras que con la autocensura uno cree estar hablando con libertad cuando en realidad no es así.

No autocensurarse y traspasar los límites impuestos por esos tabúes hoy supone la condena a eso que se llama «cancelación».

La muerte civil. Para una persona que está en conexión con el público supone la muerte civil, convertirse en un apestado y que, en un principio, ya nadie se preocupe ni de lo que dicha persona dice, llegando a extremos radicales.

Hace tres años yo hice una obra titulada ¿Y si nos enamoramos de Scarpia? que trataba sobre el conflicto entre un director de orquesta y dos sopranos. Una de ellas era una feminista radical y la otra era más moderada en este sentido. Frente a ambas estaba el director. Creo que es una de las mejores obras que yo he hecho, la estrené en los Teatros del Canal de Madrid con un éxito extraordinario, pero no salió de allí. Nadie la contrató porque todos los programadores teatrales están sujetos a lo que piensa el concejal de cultura del ayuntamiento o el consejero de cultura de la comunidad. Es algo que no me había sucedido nunca y es un ejemplo que demuestra que el nivel de censura, de cancelación, es hoy muy alto.

Y en toda esta nueva escenografía social y cultural aparece un nuevo personaje principal: la víctima. El que se convierte en héroe ya no por haber sufrido algún tipo de daño, sino el que se siente héroe por clamar que ha sido ofendido. La provocación, como la que puede ser planteada desde el teatro, siempre fue un componente fundamental para la vitalidad del intelecto individual y colectivo.

Lo que denominamos «libertad de expresión» está hecha precisamente para todas aquellas cosas que no nos gustan. El problema es que ahora eso está totalmente neutralizado.

Cuando en el teatro se muestra algo que al conjunto de los espectadores puede resultarle duro, particularmente en relación a todo ese muestrario de tabúes al que antes me refería, estos se molestan muchísimo y la consecuencia de su ofensa es despreciar a quien se lo ha mostrado. Desde el punto de vista puramente comercial para el teatro esto resulta mortífero.

Yo había conocido unos años en los que en España la gente iba al teatro y recibía leña por parte de quienes estaban en escena. Se molestaban, pero insistían, regresaban al teatro. Disfrutaban la polémica, de ir a ver algo que ponía en tela de juicio sus propias convicciones. Pero hoy la gente va al teatro de algún modo similar a como si fuera a misa: estando completamente de acuerdo con todos los mitos que allí se expresan. Y los constructores de la obra teatral tienen totalmente en cuenta eso, por esa cuestión comercial que antes he mencionado. A partir del año 2005 yo me enfrenté al que era mi público, el público progre que venía a ver las obras de Els Joglars. Mi planteamiento fue: ahora vamos a dejar de reírnos de los de afuera y vamos a empezar a reírnos de los de adentro, a atacar todos los mitos progres. Y entonces el público desapareció. Mi público cambió totalmente. Aquel otro, el de antes, no estaba por entrar en polémica.

Se está volviendo imposible no ser susceptible de caer en esas cancelaciones absolutas incluso cuando se esté siendo crítico con ambos extremos del discurso. ¿Cuándo crees que empieza a surgir o fortalecerse ese sentido de superioridad moral de la izquierda o esa jactancia de ser poseedores de la auténtica verdad, esa virtud incuestionable de «estar en lado bueno» que se arrogan quienes se consideran encarnadores del pensamiento progresista?

Esto es algo que en España tiene una cierta particularidad. España es distinta en ese sentido a Italia, a Francia, al Reino Unido… Es distinta porque aquí vivimos durante cuarenta años bajo una dictadura. La izquierda que gobernó España a partir de 1982 jugó con la idea de que, en el fondo, la derecha estaba teñida de franquismo. La acusó de ser su heredera, algo que sólo es parcialmente cierto porque en la derecha que entonces podía representar Alianza Popular sí había figuras provenientes del franquismo, pero que habían aceptado la liquidación de los principios fundamentales del Movimiento. Digamos que eran personas ‘recicladas’. Sin embargo, a la izquierda le fueron muy convenientes para poder dirigir siempre esa acusación, tachar de facha a todo aquel que procediera del franquismo. Por eso, lo que hace siempre la izquierda son los puntos de una verdad absoluta, su razón siempre está por encima.

La izquierda hizo cosas ciertamente importantes en España: promover el divorcio con igualdad, crear una escuela pública aconfesional, introducir la Ley del Aborto…Cuestiones que tenían que ver con una noción de progreso social. Sigue acusando constantemente a la derecha de retrógrada y de estar contra esas formas de progreso social. La vincula a posiciones enormemente reaccionarias. Sin embargo, es una acusación que ya parte de una mentira. Si nos vamos a los años 90, veremos que la derecha ya acepta todas las grandes conquistas que ha realizado la izquierda. No hay nadie en la derecha que hoy ponga en tela de juicio la escuela pública o el subsidio por desempleo; sin embargo, persiste una acusación constante.

Sucede que esas propuestas que hoy hace la izquierda, hecha ya la estructura de una sociedad del bienestar, ya no pertenecen a las estructuras esenciales de un Estado democrático, las de la unidad y la igualdad, sino todo lo contrario. Hoy, ese fundamento de unidad e igualdad se está rompiendo mediante el apoyo al nacionalismo por parte de un sector de la izquierda.

Como decía antes, la izquierda debe estar permanentemente creando ocurrencias que la distingan de la derecha y la dejen constantemente arrinconada y señalada como antidemocrática. Pone incluso en tela de juicio que pueda gobernar democráticamente. La Ley de Memoria Histórica es una acusación constante sobre elementos que se consideran asociados a la derecha o el conservadurismo. El cambio del nombre de calles, por ejemplo. Me parece bien que no esté por todos lados el Generalísimo Franco, pero se ha suprimido las referencias a personas que, al margen de haber vivido en aquella época, tienen otros valores importantes. Sin embargo, se las asocia al régimen franquista y se las liquida.

La izquierda está reviviéndonos el franquismo, volviendo a colocarnos en una polémica franquista; algo que, tantos años después, resulta absolutamente demencial.

Un uso interesado de la historia que es facilitado por la creciente ignorancia que hay en general sobre ella y, como decía antes, esa falta de sentido crítico que lleva al reductivismo absoluto de todo. Se diría que se trata de crear adversarios desde la mayor simpleza mental para mantener así un permanente estado de confrontación.

Exacto. Se consigue que críos de quince o dieciocho años estén hoy cabreados con Franco, a quien no conocieron. Un sinsentido, pero que sirve a esa progresía a acusar a media España de ser retrógrados, pseudofascistas que se oponen a la libertad y al progreso o, mejor dicho, lo que ellos han titulado como «progreso». Un progresismo llevado casi a la histeria. Cuestiones que pueden ser discutibles se han llevado casi hasta la histeria.

Todo esto desequilibra totalmente una sociedad. Ya no se sabe qué es esencial y qué es marginal, así comienzan a tomar preminencia cuestiones que, como he dicho, son discutibles, pero que en absoluto son esenciales.

Esta infantilización, término que aparece en la portada de tu libro, acaba con cualquier capacidad o voluntad reflexiva y no sólo en los jóvenes, sino también entre individuos de mayor edad que, como decía antes, absorben automáticamente los nuevos dogmas en torno a esas cuestiones que debieran ser discutibles. Sin embargo, en lugar de comprender y exigir la necesidad del debate, empujan a aupar esas nuevas doctrinas con el temor, creo, de que se les tache con esa etiqueta de «reaccionarios» por la cual se invalida el respeto a cualquier grado de discrepancia respecto a lo que hoy se ha fijado como «ortodoxo». Ya no es sólo que se escoja ignorar el pasado, la historia, como sucede a los más jóvenes, es que entre demasiados adultos parece haber pánico a aceptar reconocerse como un individuo con años a cuestas, al que su experiencia tiene que haber dado una identidad de la que formen parte unos criterios e ideas enteramente propios que tal vez van a contracorriente de lo que impera y que puede replantearse, pero sin sentirse forzado a renegar de ellos.

Hay algo fundamental en esta cuestión, que es la palabra «modernidad». «Vanguardia», «contemporaneidad»… Hay que ser modernos.

Esto es algo muy equívoco y trato de explicarlo en el libro. Al aprendiz le digo: «Todo lo tienes en el pasado. En el futuro no tienes nada.» Y respecto a lo que hay en el presente, como hemos dicho, muchos ejemplos son discutibles y constituirán una excepción, pero, desde el punto de vista artístico y el punto de vista moral, el bloque más importante se encuentra en el pasado.

En la universidad hoy, en la práctica y el estudio de las cosas pasadas, los propios profesores están acomplejados por la invasión de moda y de modernidad. Hay que estar al día, a la moda, con el último invento que ha aparecido, sea en arte o sea en ciencia. Este desprecio patológico hacia lo pasado deja a la gente desarmada desde el punto de vista del conocimiento. El esfuerzo por adquirir ese conocimiento sobre el pasado desaparece. Se considera que es un esfuerzo pesado y que es un conocimiento que no tiene una incidencia en las vidas de un porcentaje muy alto de las personas.

Esto plantea en primer lugar un problema de ignorancia, evidentemente. Supone desconocer por qué hemos llegado hasta el punto donde nos encontramos. E imagínate lo importante que es ese conocimiento en las artes, por ejemplo. Hay artes, como el teatro, que no han evolucionado mucho más allá de lo que hicieron los antiguos griegos. Un Edipo Rey o una Antígona son obras que, si se escribieran hoy, nos parecerían formidables, incluso mucho mejores que la mayor parte de las obras que hay representándose en los teatros. Es un pasado que tiene 2.400 años, pero que está tan vivo que tiene más potencia que lo actual, y puede decirse que lo mismo sucede en la pintura o la escultura. Y, sin embargo, lo que se trata de hacer es romper con esos cánones, como los del teatro clásico, por ejemplo, para engendrar nuevos inventos que nada tengan que ver con él. Un escritor o un pintor se pueden sentir perdidos antes referentes pasados que aún están aquí, presentes, y crean que la solución entonces es salir por la tangente: inventar algo que evite las comparaciones con los mejores. Esto es un camino suicida. Es el camino suicida que yo muestro al discípulo del libro poniéndole a Picasso como ejemplo de salirse por la tangente. Por eso le prohíbo la palabra «creador», porque «crear» significa dar origen a algo desde cero, y en ese «desde cero» el pasado no existe.

El aprendiz quiere ser muy transgresor y lo que yo le respondo es que la transgresión está precisamente en el pasado. Si planteas hoy muchas cosas del pasado, vas a ser verdaderamente transgresor porque vas a tener que enfrentarte a todo tu círculo de amistades o de fans. Es en el fondo un concepto renacentista, en el sentido de que el Renacimiento dio ese giro que suponía filosófica y artísticamente hacia el pasado clásico. Tenemos que volver a respetar, volver a conocer el pasado y aprender de él para construir un presente realmente sólido, que no sea banal y lleve a un desarme moral. Un desarme que hace que las personas no estén situadas sobre ideas de las que están convencidos, sino que estén pendientes de la nueva idea de moda.

No hay firmeza, sólo pura maleabilidad. No obstante, concluyes el libro con un cierto optimismo. El aprendiz aprende algo de la lección de su maestro. ¿Crees entonces que nos encontramos entonces en una situación reversible?

Sí. Tenemos que confiar en que vendrán generaciones que clamarán y se preguntarán qué son todos estos planteamientos que les estamos legando, qué es este mundo que les hemos construido. Harán como hizo mi generación frente a la dictadura y todos aquellos conceptos, ya no sólo los propios de la dictadura, sino también los que habían quedado completamente obsoletos para aquella sociedad en la que vivíamos. De igual manera, vendrán generaciones que serán los anticuerpos de la enfermedad. Confío en la naturaleza; no sólo en la humana, la vida es algo de una potencia tan tremenda que acaba encontrando las fórmulas que se acercan más a la verdad. Siempre ha habido resurgimiento tras periodos muy oscuros.

También soy optimista porque mi discípulo acepta el rigor, la dureza de mi enseñanza. Incluso el lado abrupto que yo le planteo. Acepta pacientemente esa actitud cascarrabias que adopto en ciertos momentos, lo cual es evidencia de una buena semilla, de que es buena persona, capaz del esfuerzo que dará valor a su obra, haciendo que al final el maestro lo trate de colega.

No puedo acabar pesimistamente porque creo que el sentido profundo de lo que es la vida está por encima de nuestras ideas y de todo. La búsqueda de la verdad por parte del animal humano tiene una potencia tremenda. Y es una potencia que está, por ejemplo, en la expresión de la belleza. A pesar de la destrucción, de la miseria, de las peores penas, la belleza siempre resurge. El individuo ha buscado siempre ese núcleo de la verdad que es la belleza. Belleza en el trato, en la construcción de una sociedad y de todas esas cosas externas que nos hacen felices. Ese afán por la belleza sí mueve a un verdadero progreso.

Escribes algo que sonará políticamente incorrecto, pero que me parece que tiene un sentido totalmente cierto: «El secreto está en los cojones.»

La cobardía es uno de los peores defectos y nuestra sociedad lo promueve. Sociedades del pasado ensalzaban la valentía porque de ello dependía conservar la vida. Hoy, se permite ser muy cobarde, instalarse en esas ideas masivas y no enfrentarse a aquello que nos parece nocivo por algún miedo. Por ejemplo, a que te machaquen en las redes o a perder determinados amigos.

La cobardía es terrible, y en mi oficio no digamos. El teatro debe ser valiente porque generalmente ha de enfrentarse a ciertos poderes. El teatro es el lugar de la restitución de la belleza, de la justicia y de la verdad frente al público. Y eso es algo que requiere valentía. Por eso le digo al discípulo con lenguaje llano y claro: «Hay que tener cojones». Lo digo con humor, que siempre es más agradable.

Sí. En todo esto me temo que algo que se ha perdido ha sido el humor. La capacidad de contar con el humor como una manera de transgredir y afirmar la oposición contra algo si era necesario o relativizar aquello que sí se apoyaba, y poder hablar y opinar con plena libertad. Hoy parece hasta haber desaparecido la inteligencia y la sutileza que llevaba a entender cuándo alguien estaba usando el humor con ese fin.

El humor es lo más civilizado que tiene el ser humano. El humor crea una distancia con los acontecimientos y con uno mismo. Poder reírte de ti mismo significa tener esa distancia respecto a ti mismo, poder reírte de cosas en las que crees. Es un antídoto potentísimo contra el fanatismo y la intolerancia. Un gran antídoto, por eso es tan perseguido por cualquier régimen totalitario. Aunque la verdad es que a veces el espectáculo de farsa que un pensamiento totalitario o fanático puede llegar a hacer siempre va más lejos que la parodia que pueda hacerse de él. Una farsa tan potente que es casi insuperable.

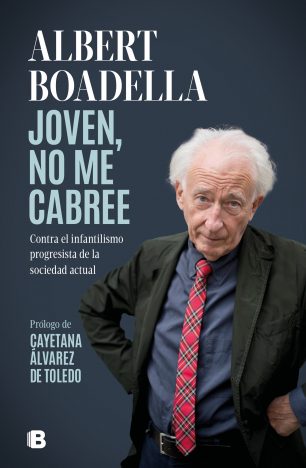

Albert Boadella, Joven, no me cabree. Contra el infantilismo progresista de la sociedad actual, Ediciones B, Barcelona, 2022.

Retrato de Albert Boadella: © Maya Balanyà

CríticaEntrevistas