De todas las compañías teatrales españolas surgidas en el último tercio del siglo XX (Dagoll Dagom, Comediants, La Fura dels Baus, Els Joglars…), cualquiera de las cuales tiene trabajos excelentes, mi favorita es La Cubana. Tal vez no sea la más ambiciosa, seguramente no pretende provocar en el espectador una actitud crítica y combativa frente a la realidad, pero es la que tiene mayor vocación popular, jamás incurre en la menor concesión al elitismo y sabe rastrear como nadie en el imaginario colectivo para apelar a la emoción, a la nostalgia, y vertebrar desde ahí un puente entre el pasado no tan remoto y un presente que tiene dificultades para reconocer sus orígenes inmediatos.

La Cubana acaba de estrenar en el Teatro Calderón de Madrid Adiós Arturo, un trabajo que lleva más de un año recorriendo diversas regiones españolas y que es, entre otras cosas, una celebración de esa misma diversidad. El ingenio planteado por su dramaturgo y director, Jordi Milán, tiene la virtud y la dificultad de adaptarse a cada uno de los teatros y ciudades donde se representa. Consiste en el funeral de un celebérrimo artista nacido junto al teatro en cuestión, que ha hecho su carrera triunfal por todo el mundo, y que ha dispuesto que este acto de despedida y homenaje se realizase junto al hogar de sus orígenes. En el caso de Madrid, la obra comienza con un divertidísimo recorrido por la historia del Teatro Calderón y quienes lo frecuentaron (de María Guerrero a Carmen Polo), lo cual es distinto en las otras plazas de la gira. Además, como el grueso del espectáculo consiste en diferentes números musicales e intervenciones de las agrupaciones que promovió la celebridad fallecida o de artistas a quienes trató, se incluye una estrepitosa versión del Si te casas en Madrid que compuso El Cipri y que viene a ser una suerte de homenaje a Olga Ramos. Ejemplos de esas agrupaciones son la Federación Internacional Orgullosos del Orgullo o la English Association of Friends of Bullfighting, que da pie a una delirante versión en inglés de El Relicario que quiere ponerse bajo la advocación de Sara Montiel aunque no habría desmerecido si se hubiese recurrido al no menos relevante magisterio de Raquel Meller. Esa sucesión de hitos de la cultura musical popular continúa con el recuerdo mejicano de Luis Mariano, la Habanera de Carmen o ecos de Celia Cruz y Raffaella Carrá. Todo ello se entreteje de continuas apelaciones al público, que viene a ser una reunión de los “dos mil mejores amigos” del fallecido (¿cómo no recordar las ochenta mejores amigas de la moixiana Miranda Boronat?), llegados de todas partes del mundo (y de España, lo que es obvio gracias a un fantástico desfile de trajes regionales) y dispuestos a participar de la alegría de festejar el alegre recuerdo del difunto.

Mientras la función se desarrolla en esta articulación de números musicales y humorísticos, la admiración ante el casi desaparecido género de la revista es inevitable. La última parte se desliza hacia unas situaciones vodevilescas donde quizá se eche en falta el despliegue musical que hasta entonces ha servido para reverdecer tantos éxitos del ayer. Eso sí, aunque sólo en ese final falte la música, lo que continúa es el formidable trabajo de diez actores que son capaces de interpretar nada menos que 63 personajes y dotar a cada uno de personalidad e identidad. Es verdaderamente prodigioso cómo tanto esfuerzo da, sin embargo, una impresión tan liviana y natural.

En la página web de La Cubana, lacubana.es, se recogen anécdotas de cada uno de sus espectáculos. Supongo que los espectadores podríamos contar, en correspondencia, nuestras anécdotas con La Cubana. En mi caso, debo a La Cubana las dos horas más importantes de mi vida como espectador. No las que me dieron el impulso para dedicarme al teatro, que son las de El largo viaje hacia la noche que dirigió Miguel Narros, sino exactamente las que cambiaron mi vida y me abrieron las puertas de la madurez. Fue en octubre de 1986, con dieciocho años, recién llegado a Madrid para estudiar sin haber salido jamás del pueblo, sin conocer a nadie en la capital y viviendo provisionalmente en una pensión nada alegre de Antón Martín. Nunca había ido al teatro cuando vi un cartel que anunciaba La Tempestad de Shakespeare en la sala Olimpia, que estaba en el espacio que hoy ocupa el Teatro Valle-Inclán. La hacía una compañía llamada La Cubana, cosa en la que no me fijé entonces. Bajé a Lavapiés, compré la entrada, me senté en la butaca y comencé a ver lo que en efecto era La Tempestad de Shakespeare. Al poco de empezar, llegó algún espectador retrasado quejándose en voz alta de que le había pillado la lluvia. Un rato después cayeron algunas gotas sobre el público, como si hubiese goteras. Enseguida se fue la luz, se encendieron las luces de emergencia y unos voluntarios de Cruz Roja nos informaron de que Madrid estaba bajo la gota fría y se preveía que estaríamos tres días incomunicados. Se montó un gran revuelo y aparecieron unos líderes que propusieron que los espectadores y trabajadores nos dividiésemos en grupos, y unos explorasen el teatro buscando alimentos mientras que otros ideasen entretenimientos para superar la angustia o el tedio (había hasta confesionarios automáticos para solucionar la gran cantidad de pecados y pecadores). Los grupos se hicieron en función del color de unos chubasqueros que nos repartieron y que eran de un plástico muy liviano (el mío, verde, lo conservé mucho tiempo, aunque no tanto como la carátula de Cómeme el coco, negro, que sobrevivió a alguna mudanza). La función terminaba fuera del teatro, siguiendo un submarino que nos ayudó a salir a un exterior en el que estaba prevista hasta una lluvia artificial para despedirnos.

Para alguien que esperaba ver su primer Shakespeare (su primera obra de teatro, sin más), La Tempestad de La Cubana fue una conmoción, la mayor que jamás he vivido dentro de un teatro, jugando con desconocidos, olvidándome del tiempo y los problemas externos, dedicado a resolver una urgencia inesperada. Tras esa función me sentí mucho mejor: con la ciudad, con los estudios y, sobre todo, conmigo mismo. Entendí que los cambios podían ser aprovechados para mejorar y disfrutar; que ningún acontecimiento, por dramático que fuese, tenía derecho a acabar con la ilusión de vivir; que alguien a quien nunca has visto ni volverías a ver podía ser un aliado si la ocasión lo precisaba; que nada era tan serio ni tan grave que no pudiese resolverse en una sonrisa final.

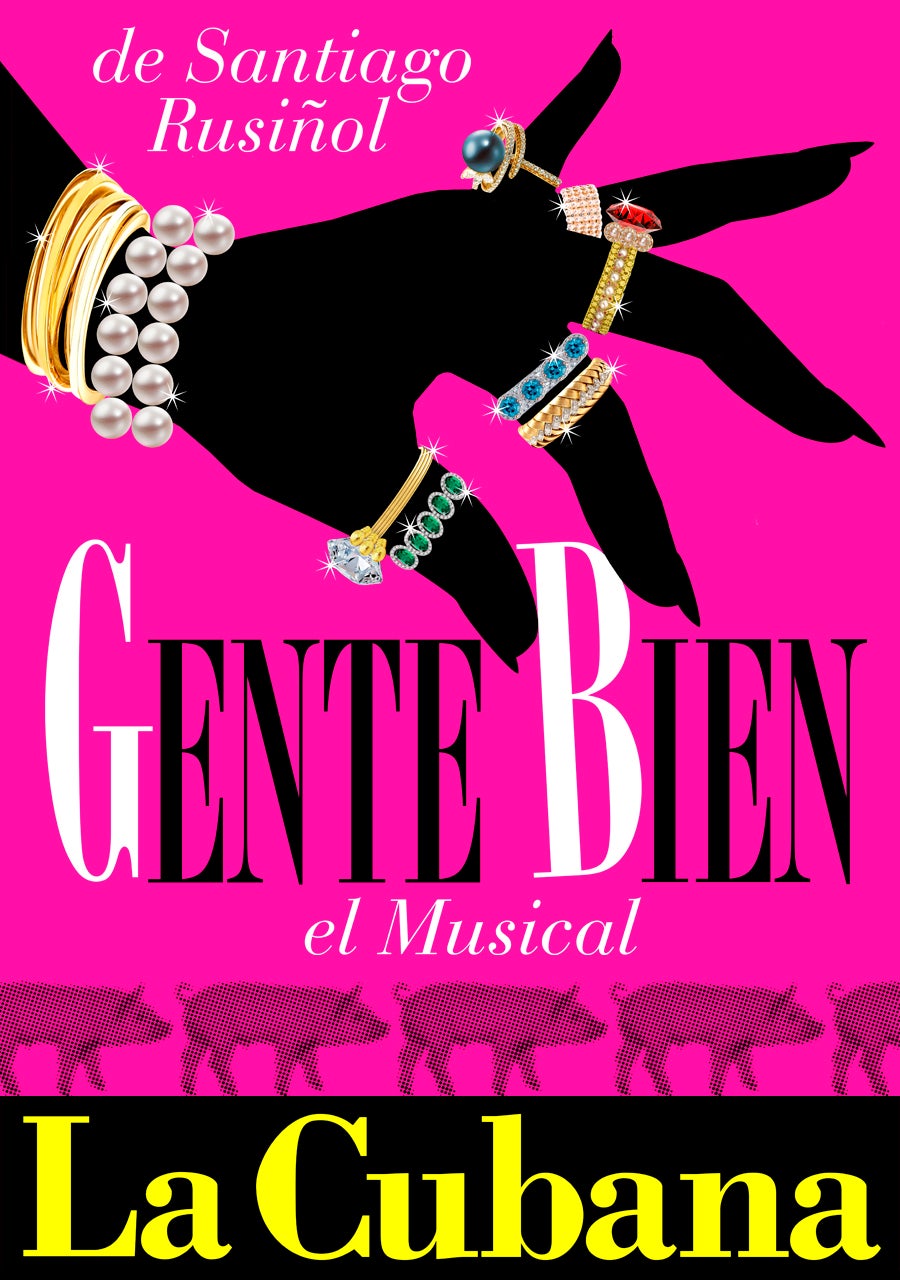

Cuando tras La Tempestad vi el primer Cómeme el coco, negro, ya era un devoto de su magisterio pero me volví además un entusiasta de un género, la revista (¡el Teatro Cubano de Revista!) al que hasta entonces no había prestado atención y comprendí mejor lo que ya había leído de maravillosos artistas que desde Cataluña habían amado la frivolidad: Ángel Zúñiga, Vázquez Montalbán, Gil de Biedma, Terenci Moix… Con Cegada de amor sentí su mancheguismo como propio, mientras que con Gente bien me maravillé del ingenio con que trataban la magnífica y catalanísima españolidad del don de lenguas.

Hoy, cuando pienso en Sitges, no lo hago como la villa que supone un retiro veraniego de Barcelona, ni como una meca de las libertades sexuales o unas playas de escándalo. Para mí Sitges es el lugar donde pasó sus últimos años Pepito Zamora (palabras mayores) y, aún más, el lugar donde nació La Cubana. Es decir, la ciudad en la que falleció el mayor de los frívolos admirables y donde surgió la compañía que mejor ha entendido que solo siendo muy serio se puede alcanzar la cúspide de la frivolidad. Gracias, La Cubana.

@Pedro_Villora

ArtistasObras de ArteSin categoría