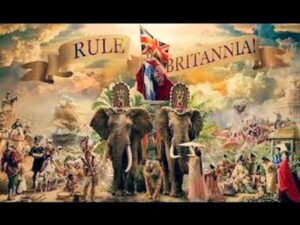

Jode haber sido colonizado, pero casi jode más haber tenido un imperio y haberlo perdido. Todas las naciones ex-imperiales tarde o temprano han tenido que resignarse a la idea de que son potencias medias, que pueden jugar un papel regional en el mejor de los casos y que tienen sus museos llenos de artefactos de sus ex-colonias que se los están reclamando un día sí y otro también. Los países ex-imperiales más afortunados además han heredado una gastronomía exótica, que ahora presentan como propia (siempre he sospechado que uno de los factores que llevaba a crear un imperio en los trópicos era que en la metrópoli se comía fatal). Todo lo anterior se aplica a bastantes países, pero no al Reino Unido. El Reino Unido todavía no se ha resignado a descender a la categoría gris de las potencias medias.

Winston Churchill fue el estadista británico que mejor entendió que la India era la piedra de clave del Imperio británico y que sin ella la supervivencia del Imperio sería imposible. Si de él hubiera dependido, el Reino Unido nunca le hubiera otorgado la independencia. Pero el Reino Unido necesitaba de la ayuda norteamericana para derrotar a la Alemania nazi y EEUU dejó muy claro que no estaba sacrificando a sus hijos en los campos de batalla para salvaguardar el Imperio británico. En palabras de Roosevelt: “No puedo creer que podamos luchar una guerra contra la esclavitud fascista y al mismo tiempo no trabajemos para liberar a los pueblos en todo el mundo de una política colonial atrasada.” En todo caso lo que pensase Churchill era irrelevante. Cuando la guerra terminó el Primer Ministro era el laborista Clement Attlee, que entendió que no podía demorarse más la independencia de la India.

Churchill tenía razón en una cosa, que una vez que se hubiera concedido la independencia a la India, todo el camino era cuesta abajo. A la independencia de la India en 1947 le siguieron al año siguiente las de Birmania y Ceilán. Sin la India, no tenía mucho sentido mantener ambas colonias. Más adelante, la cuestión del mandato sobre Palestina, en la que el Reino Unido lo que hizo básicamente fue pasarle la pelota del berenjenal que había creado a Naciones Unidas, debilitó su posición en Oriente Medio. Un grupo de oficiales nacionalistas se hicieron con el poder en Egipto y acabaron con la influencia que Gran Bretaña tenía todavía. Su posición en Iraq y Jordania quedó erosionada. Irán comenzó a alejarse del Reino Unido y a aproximarse a EEUU…

En este contexto se produjo la nacionalización del Canal de Suez por el líder egipcio Gamal Abdel Nasser en julio de 1956. El Reino Unido, Francia e Israel montaron una operación en el Canal inspirada en el viejo espíritu de la diplomacia de las cañoneras, por la que la gran potencia enviaba una cañonera al paisito recalcitrante que había osado adoptar una política contraria a sus intereses y todo volvía a la normalidad. En esta ocasión las cosas transcurrieron por otros derroteros. EEUU intervino y empujó para que Naciones Unidas amenazase al Reino Unido con sanciones. El pánico se apoderó de los mercados británicos y hubo un ataque contra la libra esterlina. EEUU presionó para que el FMI denegase ayuda financiera al Reino Unido. El Primer Ministro británico, Anthony Eden, abandonó la operación con el rabo entre las piernas. La mayor parte de los historiadores sitúan en este episodio el final del Reino Unido como potencia imperial.

Al mismo tiempo que terminaba la era de los imperios coloniales, comenzaba la era de la Europa unida. En 1951 se había formado la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y en 1957 se firmaron los Tratados de Roma por los que se crearon el EURATOM y la Comunidad Económica Europea y se dio el primer paso hacia la integración económica de sus miembros. El Reino Unido no mostró ningún interés por integrarse en el proyecto europeo, a pesar de que fue invitada a hacerlo.

Las razones de su negativa fueron varias. Por un lado estaba la tradición del espléndido aislamiento y el carácter único del país, que le hacía además aborrecer especialmente la supranacionalidad incluída en los Tratados. Por otro, estaba el deseo de no poner en juego su relación especial con los países de la Commonwealth y la aspiración a crear con ellos una suerte de bloque económico con la libra esterlina como divisa principal. Es decir, el Reino Unido aún pensaba que podía resucitar con otro nombre el sistema de la preferencia imperial que devino caduco con los Acuerdos del GATT de 1947. Finalmente, el Reino Unido dudaba que el entendimiento franco-alemán fuera a funcionar y pensaba que podría influir sobre los asuntos continentales desde su aislamiento, como llevaba haciendo desde el siglo XVIII. Todas estas razones pueden resumirse en una: Gran Bretaña sufría de resaca imperial.

Los aires imperiales pronto se le rebajaron. Descubrió que la relación con EEUU era menos especial de lo que había pensado y que ser el hermano pequeño de un poderoso es una posición muy incómoda. Los países de la Commonwealth recién independizados se mostraban reacios a aceptar el liderazgo británico. La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) que Gran Bretaña estableció en 1959 con otros países europeos no-miembros de la CEE, resultó ser ineficaz, mucho más ineficaz que la CEE. El país tenía problemas regulares en su balanza de pagos y se le hacía cada vez más difícil mantener el área de la libra. En 1961 pidió su adhesión a la CEE. La oposición de De Gaulle retrasaría la adhesión hasta 1973.

Los 60 fueron la década en la que Gran Bretaña asumió de mala gana que había perdido el imperio. En 1968 la libra fue devaluada y una semanas después el Gobierno anunció que retiraría a todas las tropas británicas del este de Aden, así como del Golfo Pérsico y las Maldivas. En 1969 el Gobierno encargó el Informe Duncan sobre su despliegue en el exterior. Las recomendaciones del Informe fueron que el Reino Unido se concentrase en vender escobas y en el área geográfica euro-atlántica, a la que añadió a Australia y a Japón. Visto lo visto, la CEE podía contribuir a dar a Gran Bretaña el peso geopolítico que había perdido.

Las decisiones que se adoptan porque no quedaba más remedio, son las peores de todas. Uno las ejecuta a desgana y preguntándose todo el rato si no debería estar haciendo otra cosa. Fue así como el Reino Unido ingresó en la CEE: preguntándose continuamente si habría sido la decisión correcta.

Otros temas