Lo que sucedió en los años siguientes se ha contado en muchos libros y no quiero extenderme sobre ello. La toma de la Bastilla, la marcha sobre Versalles, el intento de huida del Rey y su captura en Varennes, la constitución del año 91, la guerra con Austria, la instauración de la República… sí, sucedió todo eso y mucho más, pero en lo que me atañe, la única fecha que me importa es la del 27 de agosto de 1792. Ese día mi hijo Gabriel resbaló mientras enseñaba al público la cabeza a un ajusticiado, se cayó del cadalso y se rompió el cuello. Ese fue el día más triste de mi vida y llegué a pensar si no había sido algún tipo de castigo divino por mi profesión. Mi esposa, que tiene una mente más clara que la mía, me dijo: “¿No mueren también los niños en mil y un accidentes sin sentido? Solo Dios sabe por qué ocurren las cosas. Recemos para que en el Día del Juicio podamos reencontrarnos con Gabriel en la gloria.” Recé a mi manera, que consistió en no blasfemar demasiado y en beber un tanto de vino cada vez que me acordaba de Gabriel. Para enero de 1793 ya estaba más o menos recuperado y fue bueno que lo estuviera por lo que aconteció entonces, que dentro de un rato pasaré a relatar.

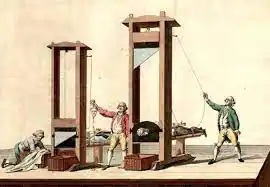

Antes quiero contar que el Doctor Guillotin se salió con la suya y desde abril de 1792 su artefacto fue el instrumento que se utilizó para todos los ajusticiamientos que vinieron después. Ahora que todo el mundo llama a ese aparato “guillotina”, quiero dejar constancia que su verdadero inventor fue el cirujano Antoine Louis. Y no solo eso. La guillotina que empleamos incorporó todas las mejoras que sugirió el Rey, que sin ellas habría sido más un instrumento para torturar al reo, que una herramienta para acortar sus males y ahorrarle dolor.

Debo decir que cuando el Doctor Guillotin luchó en la Asamblea Nacional por la implantación del uso de la guillotina, yo lo apoyé. Implantar la República no era tarea fácil y muchas cabezas tuvieron que rodar. Un buen día advertí que todas mis espadas estaban melladas por el uso y que mis brazos empezaban a decir basta. Sí, reconozco que me tentó que la ejecución fuera algo tan sencillo como darle a un resorte.

Y así llegamos a enero de 1793. El día 19 de enero la Convención votó la muerte del ciudadano Luis Capeto. Reconozco que aún hoy me cuesta llamarle así, pero son el pueblo y sus representantes lo que han querido que así fuera. No creo que sea mi tarea hacer disquisiciones sobre los regímenes políticos y sobre si la República es mejor que la Monarquía. Mi deber es con la Justicia y con Dios que es de quien emana. Si me hubieran pedido mi opinión, habría dicho que de acuerdo con la República y con el apelativo que le dieron a nuestro anterior Rey, pero que no le matasen. Tenía buen corazón y quiso sinceramente el bien del pueblo. Fue débil, eso sí, y su esposa no le hizo ningún favor, pero eso no era razón bastante par matarle.

La noche del 19 un emisario vino a mi casa y me hizo saber que el 21 me correspondería ejecutar al ciudadano Luis Capeto. Era un hombre sombrío, de nariz aguileña y ojos pequeños. Llevaba uno de esos pantalones largos que entonces se pusieron de moda y que daban a sus usuarios un aire a deshollinadores o a vinateros de los que corrompen el buen vino con agua del Sena. No diré si la República es mejor que la Monarquía, pero sí que puedo afirmar que en aquel tiempo la gente vestía mejor y había más educación. El hombrecillo me tendió una carta. Aun antes de romper el lacre, sabía lo que diría. Me comunicaban que el 21 de enero a las once de la mañana en la Plaza de la Revolución sería ejecutado el ciudadano Luís Capeto y yo sería el verdugo.

Sé que el 20 de enero una delegación de la Comuna de Paris fue a la celda del ciudadano Luís Capeto a leerle la sentencia de muerte, aunque éste ya la conocía. El ciudadano les recibió tranquilo, escuchó la lectura de la sentencia sin inmutarse y les pidió únicamente tres días extras para prepararse con Dios, la libertad para su familia y confesarse con un sacerdote de su elección. La Convención sólo le otorgó lo tercero. También sé que al comienzo de la noche el ciudadano se despidió de su familia. Uno de los guardianes, que lo estuvo espiando por la mirilla, me dijo que el ciudadano estuvo sereno todo el rato, mientras que las princesas y el delfín no paraban de llorar y abrazársele. Cuando salió de la pieza, el ciudadano dijo: “C’est fait”, y el guardián me dijo que le hizo pensar en Nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo lo de “todo se ha cumplido” antes de morir.

Yo la mañana del 20 la pasé en la Comuna de París luchando por que me permitieran acompañar al ciudadano Luis Capeto en la carreta que le llevaría desde la cárcel del Temple. No es habitual que el verdugo acompañe al reo, pero les acabé convenciendo con el argumento de que existía el peligro de que algunos realistas furibundos intentasen liberar al ciudadano. Aquello pareció convencerlos. Habían estado haciendo cábalas al respecto, porque lo creían probable. Les prometí que si algo ocurriese, antes que permitir que lo liberasen lo estrangularía con mi propio pañuelo. Aquello les dejó tranquilos a ellos, que no a mí, que nunca he estrangulado a nadie y me parece que es algo de mujeres.

Sé que sonará extraño que quisiera acompañar al ciudadano Luis Capeto en la carreta, pero no se me olvidaba la tarde que le conocí en agosto del 88. Desprendía una amabilidad y una bondad, que me dije entonces que me encantaría ser amigo de ese hombre. Ya que la diferencia de posición no nos había permitido mayor cercanía, quería reconfortarle al menos en sus últimos instantes.

Por la tarde fui a confesarme con el abad de Keravenant. No es algo que haga siempre antes de una ejecución, pero aquella vez me pareció necesario. Era como si quisiera tener a Dios de mi parte, porque ni yo mismo estaba completamente de parte mía. De allí fui a la Plaza de la República a asegurarme que todos los utensilios estuviesen en perfecto estado de uso. Y hecho eso, me compré un cuartillo de vino y me lo bebí en casa.

El 21 llegué al Temple cuando estaban sacando al ciudadano Luis Capeto de la celda. Estaba más delgado. Durante su encierro había perdido todos los kilos que yo había puesto desde que dejé de ejercitarme con la espada. Lo que me impresionó fue su rostro. Ya no era el rostro de una persona bondadosa, sino el Agnus Dei, el cordero que se iba a sacrificar por los pecados de la Monarquía, o más bien de su esposa, que para mí que fue la que tuvo la culpa de todo. Apenas me vió, el rostro se le iluminó.

– Maese Charles, ¡qué alegría! Dígame, ¿qué tal funciona la guillotina?- Lo preguntó con la jovialidad del niño que pregunta por el último juguete que le regalaron sus padres.

– Funciona a la perfección, Sire.- A mi pesar se me escapó el trato de antaño, porque lo de ciudadano Luis Capeto se me hacía enrevesado y falto de dignidad. El guardián que me oyó, pegó un espingo, pero no dijo nada. Seguro que a él se le había escapado también alguna vez.

– ¿A que sirvieron los cambios que propuse?

– Desde luego.

– El Doctor Guillotin es bien intencionado, pero de artilugios mecánicos sabe poco. Lo que mejor se le da es la política, pero eso hoy en día se les da bien a todos.

Nos condujeron a un carruaje sombrío y austero, como para remarcar que la muerte es algo triste y subrayar que hoy no se estaba ejecutando a un Rey, sino a un ciudadano normal. Apenas subimos al carruaje, comenzaron a redoblar los tambores.

– Nunca me gustó el sonido de los tambores- dijo el ciudadano.- Me hace pensar en la guerra. Nunca quise asistir a ninguna batalla.

Acaso pensase que los tambores eran algún tipo de honra un poco desencaminada, un último reconocimiento a que fue Rey de los franceses. Yo sabía que los tambores sonaban para acallar cualquier grito que pudiera haber en apoyo del Rey. Pero los franceses somos gentes de palabras, no de hechos heroicos y no creo que hubiera entre la turba nadie tan loco como para lanzar un viva al Rey. Le habrían despedazado como despedazaron a los guardias suizos que intentaron oponerse en las Tullerías al furor del pueblo en agosto. El pueblo enfervorizado me asusta más que un Monarca encolerizado. Los muchos rabiosos pueden hacer infinitamente más daño.

Durante el trayecto el ciudadano me fue preguntando por más particulares de la guillotina y su funcionamiento. Me dio a entender que había sido su idea más brillante y en un momento dado, se le nubló un momento el semblante y musitó más para sí que para mí: “Es lo único que quedará de mi reinado”. Pero enseguida recobró el ánimo y me hizo partícipe de otras ideas que se le habían ocurrido en el Temple para hacer la muerte más indolora. La más intrigante era la de la silla-rayo. Los rayos son uno de los fenómenos de la naturaleza más rápidos que existen. Un americano, un tal Benjamín Franklin, había descubierto que una cometa volada durante una tormenta, podía atraerlos. El ciudadano sugería que una silla de hierro, conectada a una cometa, en la que se sentaría el reo, podía hacer el papel. “El condenado sólo verá un fogonazo y sentirá muy brevemente una oleada de calor y eso será todo. No puede haber un método más humano. El problema es domesticar los rayos.”

Llegamos a la Plaza de la República y los tambores enmudecieron. Un sayón abrió la puerta del carruaje y nos invitó a salir. El ciudadano Luis Capeto se bajó del carruaje y se quedó un momento quieto mirando la guillotina. “¡Es magnífica!”, exclamó entusiasmado. “Una cosa es ver el modelo del Doctor Guillotin y otra verla en persona. ¿Me dejarán que le dé al resorte?” “No va a ser posible, Sire. Sois vos quien tiene que estar en el cepo.” “Es verdad”, replicó con la contrariedad del que se olvidó de añadir unas hierbas al pescado para hacerlo más sabroso, no con la tristeza de alguien cuya cabeza va a rodar en unos minutos.

El sayón me pasó una cuerda. “Sire, lo lamento, pero tengo que maniataros”. El ciudadano miró las cuerdas con repugnancia. “A los Reyes no se les atan las manos”,- dijo, como constatando una obviedad y luego añadió con pesadumbre: “Se me olvidaba que ya no soy Rey. Pero, ¿no podría ser con algo menos basto?” Ahí me acordé del pañuelo que había llevado por si tenía que estrangularle. Lo miró complacido: “Me gusta, es azul. El color de Francia. El blanco de los Borbones nunca me gustó del todo. Se ensucia rápido y queda como anticuado.” No se resistió. Le hice un nudo suelto.

Cuando comenzó a subir la escalera hacia el cadalso redoblaron los tambores. “Dale con los tambores”- se quejó quedamente.- “Intentad que para los próximos ajusticiados haya violines. Tanto tambor acaba dando dolor de cabeza.”

Desde lo alto del cadalso miró un momento a la multitud. Un mar de cabezas contemplando al que estaba a punto de perder la suya. Tuvo un gesto concentrado. Pensé que acaso estuviese lamentando no haber sido mejor Rey o un Rey más afortunado para toda ese gentío. Es presuntuoso creer que puedo saber lo que realmente pasó por su cabeza, cuando casi nunca sé lo que pasa por la cabeza de mi mujer y la del hijo que me queda.

Le corté la coleta, lo que no le gustó demasiado. Le tuve que explicar que era por su bien, para que la cuchilla cumpliese su cometido a satisfacción y no hubiese errores. Sus últimas palabras para mí fueron: “Lástima que sólo vaya a verla funcionar una vez.”

– Con una vez basta- le respondí, para que no se llevase esa pena al otro mundo.

Mis cuentos