Por Alfonso Gómez Romero, alumno del Máster en Neurociencia de la UAM

De niño, Félix Viana quería irse a África a trabajar con leones. “Siempre me han gustado mucho los animales y veía los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente”. Pero a la hora de elegir carrera se decantó por la Medicina: “Era buen estudiante, tenía buen expediente, y podía entrar en Medicina. Fue entonces cuando se hizo el primer corte para poder estudiar esta carrera en función de la nota”. Aunque siempre tuvo cercana la idea de la investigación más que ejercer como Médico. Y se fue a Washington donde realizó su tesis doctoral y comenzó su carrera como investigador. Hoy es uno de los investigadores sobre el dolor más citados.

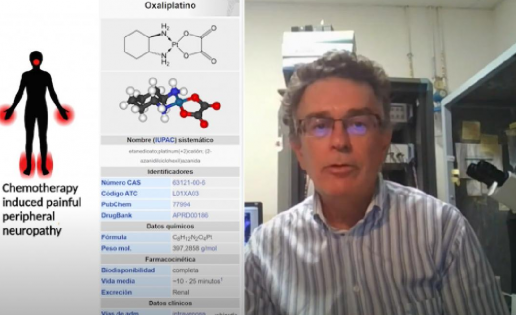

En su equipo trabajan en la prevención de uno de los tipos de dolor más difíciles tratar, el neuropático. Su último trabajo ha sido sobre el dolor asociado a la quimioterapia con oxaliplatino que se utiliza en el tratamiento del cáncer colorrectal ¿Es posible que se haya encontrado una diana específica para el tratamiento de este tipo de dolor en todos los tipos de cáncer?

No lo sabemos, pero lo dudo. El dolor neuropático se asocia a un daño en el Sistema Nervioso, que puede ser generado por diferentes causas, como una compresión del nervio o un efecto secundario de otra patología (como la diabetes), y es frecuente en ciertos tratamientos de quimioterapia. En el tratamiento para los distintos cánceres hay diferentes fármacos que se usan en combinaciones diversas. En este trabajo hemos estudiado el efecto secundario de una familia de fármacos, los derivados del platino, uno de los más utilizados en el tratamiento del cáncer de colon (que es un cáncer muy frecuente). Dado que es muy frecuente y los efectos secundarios también, hacen que los pacientes tengan/padezcan estos efectos secundarios , pero hay otros fármacos que también producen efectos secundarios (otros quimioterapéuticos) que nosotros no hemos analizado. Sospechamos que alguno tenga un mecanismo de acción similar sobre el SN, pero no lo hemos estudiado en este trabajo. No quiero aventurar que hayamos encontrado una diana para mejorar o disminuir los efectos de cualquier fármaco quimioterapéutico. En realidad hemos estudiado solo uno y parte del objetivo de lo que estamos planteando ahora es estudiar otros fármacos que actúan por vías de acción distintas, pero que al final tienen una sintomatología muy parecida. Puede ser que haya un nexo común entre los efectos que producen todos estos fármacos, pero bueno, es algo que debemos de comprobar, que debemos de estudiar.

Este trabajo se basa en un modelo experimental con ratones, ¿cómo se puede correlacionar el dolor entre humanos y ratones?

Este trabajo está hecho en un modelo experimental en ratones. Hemos utilizado Oxaliplatino un fármaco que se usa como quimioterapia en el tratamiento del cáncer colorrectal. Esos ratones desarrollan respuestas nociceptivas, es decir, vemos que la sensibilidad a estímulos térmicos y mecánicos, cambia, está aumentada y esto es algo que ocurre también en los pacientes. Pero el dolor tiene un componente subjetivo. Al paciente le puedes preguntar cuánto le duele, pero a un ratón no. Sólo puedes observar las respuestas del animal a un estímulo. En nuestro trabajo, hubo un ensayo clínico con el fármaco que nosotros estábamos evaluando. Ya había un pequeño ensayo clínico en humanos que mostraba que este tratamiento parecía tener cierta eficacia en disminuir los síntomas del dolor, pero no se sabía cómo funcionaba este fármaco para disminuir el dolor. Creo que nuestro trabajo ha sido importante porque digamos que desentrañamos algo que a nivel clínico parece que está funcionando pero se desconocía cuál es el mecanismo. Y nosotros “ponemos el mecanismo” a lo que se sabe que está ocurriendo: la disminución del dolor asociado a la quimioterapia. Hemos investigado un fármaco que tiene un efecto beneficioso y nuestro trabajo aporta conocimientos sobre los posibles mecanismos moleculares de la eficacia de ese tratamiento.

El dolor no es igual en hombres y en mujeres

¿Por qué es importante tener en cuenta el género de los animales de experimentación?

Es importante porque el dolor no es igual en hombres y en mujeres, sino que hay síndromes dolorosos más frecuentes en mujeres como la fibromialgia. Hay una diferencia en la incidencia de ciertas formas de dolor crónico en hombres y en mujeres. La situación hormonal también influye porque hay dolores que se atenúan por ejemplo con la menopausia. Sabemos que las hormonas sexuales participan o modulan de alguna manera esas sensaciones de dolor, por ejemplo en la migraña, que es menos frecuente en hombres que en mujeres. Por eso, considerar este aspecto en la investigación animal también es importante. Es algo que cada día más las revistas especializadas y los comités de investigación piden, porque hasta hace relativamente poco había mucho énfasis en estudiar mecanismos de dolor y otros aspectos de la neurobiología sobre todo con animales en macho, debido a que el ciclo hormonar de las hembras varía y hace más difícil el estudio. Se ha corroborado que hay mecanismos en ratones o ratas macho que difieren de las hembras, con lo cual es importante tenerlo en cuenta.

Nos referimos al dolor en singular, pero sus mecanismos no son universales y las bases moleculares no van a ser las mismas en todos los tipos de dolor. Es algo parecido a lo que ocurre con el cáncer

¿Es posible que se diseñe un fármaco, en un futuro próximo, para la cura del dolor crónico?

Yo creo que no vamos a conseguir lo que llaman “magic bullet”, o “bala mágica”, que acabe con todos los tipos de dolor. Nos referimos al dolor en singular, pero en realidad los mecanismos de dolor no son universales y las bases moleculares no van a ser las mismas en todos los tipos de dolor. Es algo parecido a lo que ocurre con el cáncer. Hace un par de días escuchaba en una entrevista a Mariano Barbacid, donde le hicieron una pregunta parecida y el problema es que hablamos de cáncer en singular pero hay muchos cánceres. No es realista pensar que vamos a ser capaces de controlar las alteraciones de la proliferación celular que tienen mecanismos diversos de una manera universal. Con el dolor nos pasa un poco igual. Puede haber dolor causado por un aumento de la actividad en el SNP pero después sabemos que ese aumento produce cambios plásticos en circuitos neuronales, de forma que vamos a tener que trabajar en distintos lugares del SN para poder controlar esa actividad anómala que es lo que creo que está produciendo el dolor crónico.

En 2021 el Premio Nobel de Medicina y Fisiología se otorgó a David Julius y Ardem Patapoutian por descubrir los receptores implicados en la percepción de la temperatura y los estímulos mecánicos ¿Puede explicarnos el alcance de esos trabajos?

Yo me alegré mucho de que les concedieran el premio, de una manera egoísta. Nosotros trabajamos también en ese campo. Y nos planteamos preguntas muy parecidas. Que otorguen un Premio Nobel en tu campo de investigación, en el que has contribuido es una satisfacción porque piensas que estás haciendo un trabajo que tiene una repercusión. Creo que el trabajo de estos investigadores es muy importante porque desentrañan o descubren las moléculas/receptores fundamentales para las sensaciones térmicas y mecánicas. Es uno de los aspectos más interesantes de la biología. Es con lo que nos comunicamos con el medio ambiente, con las personas cercanas, en el caso del tacto. Igual que ha habido premios para otros aspectos de la fisiología sensorial, como el descubrimiento de los receptores del olfato, y varios premios Nobel en el campo del sistema visual, este del dolor quizás era el sistema sensorial de los clásicos menos conocidos pero son trabajos importantes.

¿Es más importante tratar la enfermedad o tratar el dolor?

Es una pregunta importante y no tengo una respuesta clara, aun siendo médico. Yo creo que hay que tratar a la persona. Los expertos en dolor hablan de tratamientos multidisciplinares porque al final es un problema donde hay una cierta subjetividad, pero hay que intentar arreglar o solucionar el problema biológico subyacente. En el dolor hay aspectos emocionales y cognitivos, que son subjetivos y cambian de un paciente a otro. Y eso no lo podemos obviar. Hay mucha literatura sobre el efecto placebo y está claro que funciona pese a que la “pastilla” que le das a algunos de los paciente que participan en el ensayo clínico no contiene ningún principio activo, sino un placebo. Sin embargo, la persona, que no lo sabe, está cambiando su percepción del dolor que padece de acuerdo con sus expectativas respecto al nuevo fármaco que se prueba. Y eso está ahí, es incuestionable.

¿Se han descubierto los puntos clave para entender el dolor en humanos o aún queda por seguir avanzando?

Yo creo que se ha avanzado mucho, pero la realidad es que el dolor crónico sigue siendo un problema no resuelto. Todavía un elevadísimo porcentaje de pacientes que no están satisfechos con el tratamiento del dolor que padecen. En un porcentaje alto de los casos los tratamientos actuales no son efectivos o no son todo lo efectivo que uno querría y además esos tratamientos tienen también muchos efectos secundarios. Los puntos clave están sin resolver aún porque el dolor crónico es algo muy complejo. Hay esferas sensoriales, emocionales, conductuales, con lo cual tenemos que trabajar en estas distintas esferas para llegar a un tratamiento satisfactorio. Pero se ha avanzado mucho en entender los mecanismos básicos, en desarrollar modelos animales para entender la nocicepción, pero muchos de esos avances no se han trasladado a la clínica, a resolver el tema del dolor en humanos.

DEFECTOS DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE LASTRAN LA INVESTIGACIÓN

1. Investigación INFRAFINANCIADA en España

“Cuando se comparan los datos económicos, se ve claro que tenemos un nivel de financiación mucho más bajo que los países de nuestro entorno, lo que nosotros llamamos países vecinos, como Francia o Alemania. Y lógicamente se pueden hacer menos cosas en España que en los países en los que se invierte más en Ciencia”.

2. Enorme carga administrativa

“No tiene sentido que en el cierre del ejercicio económico, durante prácticamente dos meses al año no se pueda comprar material, ni contratar a alguien, porque se ha cerrado un ejercicio y no se ha abierto el siguiente. A nivel administrativo, en España pasan estas cosas. Hay una carga administrativa enorme que resta mucha eficiencia. Los científicos perdemos una cantidad notable de nuestro tiempo en solucionar papeleos. El tiempo es limitado y si tienes que dedicarte mucho a los papeleos, pues no te dedicas a pensar o hacer cosas más importante para la investigación”.

3. Precariedad laboral de los investigadores

“El otro aspecto complicado, aunque no es mi caso, es que hay personal investigador que se encuentra en una situación laboral precaria con contratos inestables, técnicos que has formado y los pierdes, porque su sueldo no es competitivo. Investigadores que están formados, los pierdes porque la financiación no es estable. Todos estos son defectos del sistema que lastran la competitividad de la investigación en España”.

Entrevistas