—“La vida concede ciertos privilegios y tener algunos amigos leales, sólidos como rocas, es uno de los míos”— Son palabras de mi amigo Arturo Perez-Reverte, pero que también hago mías, amistad que tengo el honor de disfrutar y al que me unen muchas cosas ,entre ellas, la pasión por las historias de soldados.

Arturo ha estado presente en mi trayectoria como “el pintor de batallas” -sobrenombre que el mismo me dio hace años .Muchos de mis cuadros tienen pinceladas nacidas de su imaginación o son reflejo de sus vivencias como reportero de guerra.

Junto a Arturo he vivido los emocionantes momentos que preceden a la creación de obras especialmente complicada. Sin duda, uno de los episodios que más he saboreado de mi carrera artística, son las veces que hemos quedamos en mi estudio para explicarle el proyecto o en su inmensa biblioteca para hurgar entre sus libros y buscar documentación para el cuadro. En esos prolegómenos compartidos brotaban brillantes imágenes de su mente, rememorábamos viejas películas, –te acuerdas de aquella película y de esa escena — o me relataba instantes vividos en alguna de las muchas guerras que cubrió como reportero… La pasión con la que transmite es muy intensa. Es fabuloso como interactuamos aportando ideas y como juntos vamos sumando., Son momentos feraces, muy nuestros y que pienso llevarme a la tumba como el mayor de mis tesoros .

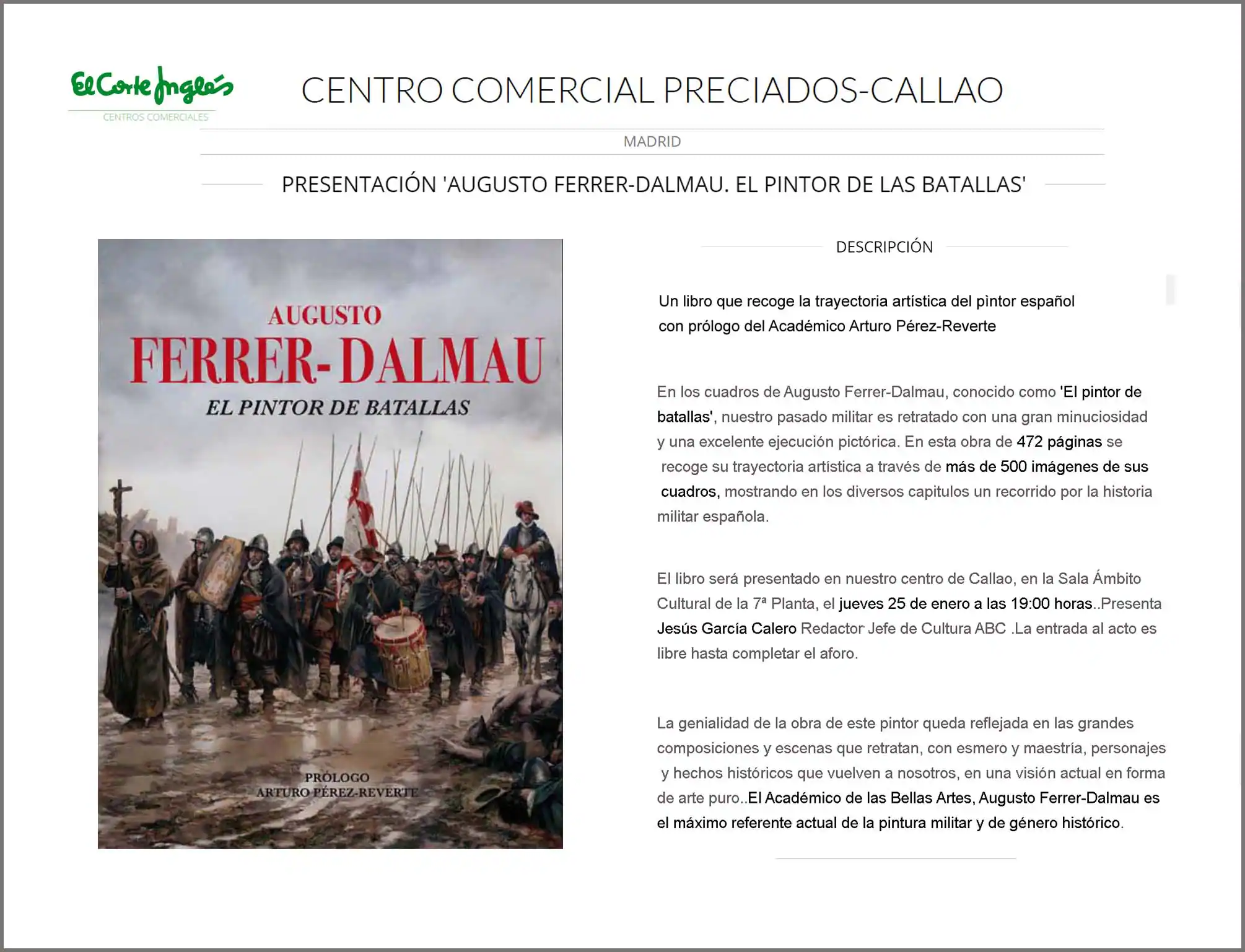

Por eso, he querido compartir en mi blog de ABC, para ustedes, este maravilloso prólogo de mi gran amigo Arturo Perez-Reverte y que con tanto cariño ha escrito para mi libro “Augusto Ferrer-Dalmau , El pintor de batallas”

PROLOGO : EL PINTOR DE BATALLAS

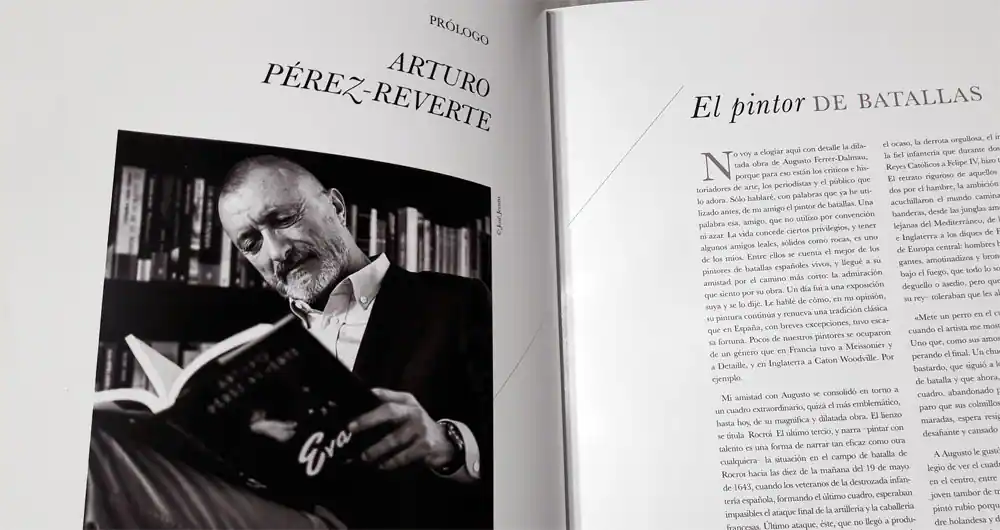

No voy a elogiar aquí con detalle la dilatada obra de Augusto Ferrer-Dalmau, porque para eso están los críticos e historiadores de arte, los periodistas y el público que lo adora. Sólo hablaré, con palabras que ya he utilizado antes, de mi amigo el pintor de batallas. Una palabra esa, amigo, que no utilizo por convención ni azar. La vida concede ciertos privilegios, y tener algunos amigos leales, sólidos como rocas, es uno de los míos. Entre ellos se cuenta el mejor de los pintores de batallas españoles vivos, y llegué a su amistad por el camino más corto: la admiración que siento por su obra. Un día fui a una exposición suya y se lo dije. Le hablé de cómo, en mi opinión, su pintura continúa y renueva una tradición clásica que en España, con breves excepciones, tuvo escasa fortuna. Pocos de nuestros pintores se ocuparon de un género que en Francia tuvo a Meissonier y a Detaille, y en Inglaterra a Caton Woodville. Por ejemplo.

Mi amistad con Augusto se consolidó en torno a un cuadro extraordinario, quizá el más emblemático, hasta hoy, de su magnífica y dilatada obra. El lienzo se titula Rocroi. El último tercio, y narra —pintar con talento es una forma de narrar tan eficaz como otra cualquiera— la situación en el campo de batalla de Rocroi hacia las diez de la mañana del 19 de mayo de 1643, cuando los veteranos de la destrozada infantería española, formando el último cuadro, esperaban impasibles el ataque final de la artillería y la caballería francesas. Último ataque, éste, que no llegó a producirse. Admirado el duque de Enghien de la resistencia de los españoles —murallas humanas, los llamaría Bossuet— permitió a los supervivientes capitular con todos los honores, en los términos honrosos que se concedían a las guarniciones de plazas fuertes.

Como digo, el cuadro de Rocroi tiene para mí un sentido especial, pues nació de una conversación con el pintor mientras despachábamos un cordero con cuscús en un restaurante de Madrid. Un lienzo crepuscular, fue la idea, que reflejase la soledad y el ocaso, la derrota orgullosa, el impávido final de la fiel infantería que durante dos siglos, desde los Reyes Católicos a Felipe IV, hizo temblar a Europa. El retrato riguroso de aquellos soldados empujados por el hambre, la ambición o la aventura, que acuchillaron el mundo caminando tras las viejas banderas, desde las junglas americanas a las orillas lejanas del Mediterráneo, de las costas de Irlanda e Inglaterra a los diques de Flandes y las llanuras de Europa central: hombres brutales, crueles, arrogantes, amotinadizos y broncos, sólo disciplinados bajo el fuego, que todo lo soportaban en cualquier degüello o asedio, pero que a nadie —ni siquiera a su rey— toleraban que les alzase la voz.

“Mete un perro en el cuadro —sugerí más tarde, cuando el artista me mostró los primeros bocetos—. Uno que, como sus amos, se mantenga erguido esperando el final. Un chucho español flaco, pulgoso, bastardo, que siguió a los soldados por los campos de batalla y que ahora, acogido también al último cuadro, abandonado por su patria y sin otro amparo que sus colmillos, sus redaños y los viejos camaradas, espera resignado el final. Y píntalo tan desafiante y cansado como ellos”.

A Augusto le gustó la idea. Y cuanto tuve el privilegio de ver el cuadro acabado, el perro estaba allí, en el centro, entre un veterano de barba gris y un joven tambor de trece o catorce años que el artista pintó rubio porque, naturalmente, era hijo de madre holandesa y de medio tercio. En el lienzo no figuraba el nombre del perro; pero Ferrer-Dalmau y yo sabíamos que se llamaba Canelo y era un cruce de podenco y galgo español de hocico largo y melancólico, firme sobre sus cuatro patas, arrimado a sus amos mientras mira las formaciones enemigas que se acercan entre el humo de la pólvora, dispuestas al ataque final. Vuelto a los franceses como diciéndose a sí mismo: hasta aquí hemos llegado, colega. Es hora de vender caro, a ladridos y dentelladas, el zurcido pellejo.

El cuadro es soberbio, como digo. Una indiscutible obra maestra. Por eso ha sido reproducido miles de veces en ilustraciones de libros y en redes sociales, tanto en España como en el extranero. Retrata a la pobre y dura España de toda la vida: el soldado ciego con una espada en la mano, al que un compañero mantiene de pie y vuelto hacia el enemigo; los que rematan sañudos a los franceses moribundos; el tranquilo arcabucero que sopla la mecha para el último disparo; el desordenado palilleo de picas que eriza la formación, tan diferente a las victoriosas lanzas que pintó Velázquez. Y sobre todo, la expresión de los soldados que miran al enemigo-espectador con rencor homicida. Acércate, parecen decir. Si tienes huevos. Ven a que te raje, cabrón, mientras nos vamos juntos al diablo. Realmente da miedo acercarse a esos hombres; y uno entiende que les ofrecieran rendirse con honor antes que pagar el precio por exterminarlos uno a uno. Son tan auténticos como el buen Canelo: españoles desesperados, tirados como perros en campos de batalla, olvidados de Dios y de su rey. Y pese a todo, arrogantes hasta el final, fieles a su reputación, temibles hasta en la derrota. Peligrosos y homicidas como la madre que nos parió.

Después de ese cuadro sobre Rocroi, mi amistad con Augusto se estrechó aun más. Su extremo rigor lo lleva siempre a buscar documentación con verdadera ansiedad, y ese impulso lo ha traído alguna vez hasta la parte histórica de mi biblioteca, en casa, donde hemos pasado buenos ratos buscando un detalle, una fecha, un uniforme, un tipo de navío, una referencia documental. Eso ocurrió con algunas de sus soberbias pinturas sobre combates navales, y en especial con el cuadro sobre el último combate del navío español Glorioso, que pintó para el Museo Naval de Madrid —el lienzo más fotografiado por los visitantes— y que fue solemnemente presentado allí por Su Majestad el rey don Felipe VI. La historia de cómo Augusto realizó ese cuadro ya merece por sí sola un relato, tan fascinante como cuanto tiene que ver con su obra. Como lo merece la historia misma de La patrulla, otro de sus cuadros emblemáticos, expuesto ahora en el Museo del Ejército de Toledo. Un cuadro que en esa ocasión Augusto no documentó en bibliotecas, sino sobre el terreno, viajando a los campos de batalla de Afganistán.

Vi por primera vez La patrulla cuando ya estaba terminado, llegando al estudio de Augusto con buena luz de media mañana, perfecta para mirar bien su último trabajo. Y allí, entre sables, morriones, pistolones, pellizas de húsar y otros artilugios que Augusto utiliza como motivos para ambientar sus cuadros, estaba el de Afganistán, grande, estupendo. Mostrando, en un paisaje desolado y desértico, con colinas ocres al fondo, las casas de un pueblucho mísero; y entre ellas y el espectador, como si el jefe de la patrulla acabara de volverse hacia atrás para mirar a los hombres que lo siguen, cuatro soldados españoles y uno afgano, que con equipo de combate caminaban espaciados, las armas a punto, internándose cautos por territorio hostil, mientras el sol del atardecer proyectaba en el suelo sus sombras largas sobre la tierra calcinada.

Sé que para Augusto La patrulla es un cuadro importante. Y lo es porque contiene su homenaje personal a los soldados españoles que combatieron en Afganistán. A fin de documentarlo pasó varios días con las tropas españolas, a tiro de los talibán. Jugándosela en posiciones avanzadas, peligrosas. He visto el álbum extraordinario de bocetos que trajo de allí como material base: retratos, apuntes, paisajes, estudios de luz, de sombras, rostros de afganos, paracaidistas y legionarios españoles, cada uno con su historia, sus notas minuciosas, sus referencias útiles para el proyecto. Paradójicamente, tras esa copiosa cantidad de material, la obra final sobre el lienzo aparece por contraste vacía, casi desnuda, absoluta en su simplicidad; en su desnudo paisaje y en esos casi solitarios hombres duros que pisan aquel peligroso rincón el mundo. Misión de paz, misión de guerra, fiel infantería de toda la vida, la misma que aparece en el legendario lienzo sobre el último cuadro en Rocroi. La vieja y única historia posible: lealtad a los compañeros inmediatos más que a las grandes palabras huecas y a las cambiantes banderas donde tanto canalla se envuelve y medra. Un cuadro grande, un paisaje árido, unos soldados. Cuatro españoles que caminan por un paisaje hostil, protegiéndose serenos unos a otros. Sabiendo que nadie les agradecerá nada. Realizando con pundonor y sencillez el trabajo por el que les pagan, como llevan haciéndolo desde hace siglos. Desde que la palabra guerra, por azares de la vida y de la Historia, se interpone en el camino del ser humano.

“¿Qué te parece?”, preguntó Augusto, parándose a mi lado cuando vi La patrulla por primera vez. Estaba inquieto, como siempre que enseña un cuadro nuevo. Con esa inseguridad del artista humilde que, pese a su dominio del oficio, sabe que cada trabajo es empezar otra vez desde cero, jugársela. Aquel lienzo (penúltimo en ese momento, pues acababa de abocetar otro sobre la batalla de San Marcial) me gustó mucho, y se lo dije. Lo hice sin demasiada retórica, pues sé que a Augusto los elogios excesivos lo intranquilizan más que serenan. Hice observaciones, señalé algún detalle estupendo que me llamaba la atención. Aquello, dije, era guerra de verdad. Luego nos quedamos los dos mirando el cuadro en silencio, y al rato comenté: “Lo has clavado, compañero”. Entonces Augusto sonrió, relajado al fin. “Es mi homenaje —dijo—. Y cuando la misión allí termine, escribiré detrás los nombres del centenar de muertos que hemos tenido en Afganistán. Aunque en el museo no se vean, yo sabré que están ahí”.

Aprobé la idea. Después me pidió que eligiera un boceto para mí, entre los que tenía tirados por el suelo. Quiso hacerme ese regalo. Escogí uno magnífico, de un legionario barbudo, y Augusto sonrió. “Quiero que pongas —dijo— alguna cosa detrás de La patrulla, de tu puño y letra, y que lo firmes. Que quede ahí para siempre”. Es un honor, respondí. Me entrega un rotulador, y con él me fui detrás del cuadro. Pensé un momento, y escribí: “Durante siglos, en cada una de sus huellas estuvo España”.

Es un honor tener una firma mía en el envés de un cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau. Es un honor prologar este libro sobre su magnífica y ya larga obra. Es un honor que el pintor de batallas me llame amigo.

Arturo Pérez-Reverte

De la Real Academia Española