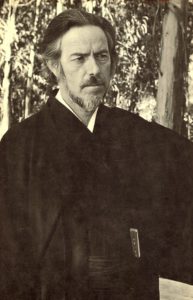

Es difícil describir a Alan Watts. Interesado en el budismo y la espiritualidad oriental desde los quince años, fue uno de los grandes divulgadores del zen en Occidente, en los años 50, cuando para los occidentales era algo tan exótico y tan extraño como el sushi (no sé que les resultaba más raro, si la idea de comer pescado crudo o la de que podían alcanzar el despertar espiritual, si se preguntaban muchas veces cuál era el sonido de una palmada dada con una sola mano). Alan Watts fue un precursor de lo que sería la contracultura de la costa este en los años sesenta. Muchos de los temas que surgirían entonces (el amor libre, cómo gestionar el ego, el uso de las drogas psicodélicas en el camino espiritual, el ecologismo…), Watts ya llevaba años dándoles vueltas.

Alan Watts fue un autodidacta original y heterodoxo, un cuestionador de los valores occidentales y un hombre con muchas debilidades: hedonista (todavía no tengo claro si el hedonismo es una virtud o un defecto; dejémoslo en tablas), mujeriego, alcohólico, mal padre… Pero nunca pretendió ser distinto de lo que era.

A los 57 años, un año antes de morir víctima básicamente del alcohol y del tabaco, escribió su autobiografía, que tituló muy oportunamente “A mi propia manera” (“In my own way”), ya que era así como había vivido toda su vida. La autobiografía es bastante irregular. Habla poco de sus mujeres (tuvo tres; el número de amantes es mucho más difícil de estimar), prácticamente nada de sus hijos (parece que fue un padre tan cariñoso como despegado. Su mayor contribución a su educación fue pagarles los alimentos e iniciarles en el LSD, cuando cumplían los 18 años. No obstante, no parece que sus hijos le guardaran rencor) y carece del orden y estructura de las autobiografías más al uso. En el fondo, el estilo anárquico y deslavazado de la autobiografía refleja muy bien al personaje que fue Alan Watts.

La autobiografía se abre con la descripción de su infancia en la campiña inglesa previa a la II Guerra Mundial. Creo que ése es uno de los tiempos y lugares donde tuvo que ser maravilloso ser niño. Una vez leí que el mundo cálido, campechano y despreocupado de los hobbits en “El Señor de los Anillos” de J. R.R. Tolkien es un reflejo de aquel mundo. Cuando regresan de Mordor, Frodo y Bilbo se encuentran que su tierra ha cambiado, igual que un inglés tradicional debió de pensar tras la II Guerra Mundial, que se llevó por delante al Imperio y al carro del repartidor de leche. Lo segundo ha sido una pérdida más dura para la Humanidad. Nada puede reemplazar el sabor de la leche recién ordeñada.

Alan Watts abandonó la campiña inglesa en 1938, antes de que la II Guerra Mundial diese al traste con el mundo idílico que había conocido, y puso rumbo a los EEUU, que sería su hogar durante los siguientes 35 años, hasta su muerte. De su periplo vital, antes de que se instalase en California, cabe destacar que entre 1945 y 1950 fue sacerdote episcopaliano en Chicago. No creo que nunca haya habido un sacerdote más iconoclasta y heterodoxo en esa denominación.

Parece que lo que le llevó a una carrera tan inusitada fue el deseo de sentar la cabeza y de tener una ocupación que más o menos luciera bien en una tarjeta de visita. Aunque no tenía títulos universitarios, posiblemente hubiera leído más sobre teología y espiritualidad cristianas que ninguno de los demás candidatos y fue aceptado. Tiene gracia cómo explica la jugada:

“… cada vez más me daba cuenta de que el cristianismo podía entenderse como una forma de esa filosofía mística y perenne que ha aparecido en casi todos los tiempos y lugares. Uno podría ir por detrás del telón del dogma literal al significado interno de los símbolos, al nivel en el que Eckart y Shankara, Santa Teresa y Ramakrishna, San Dionisio y Nagarjuna están hablando el mismo lenguaje. Además, me di cuenta de que iba camino de convertirme en un inadaptado y un reto en la sociedad occidental- un guru de 26 años que podría ganarse la vida solamente mediante el truco ignominioso de persuadir a ancianas adineradas de que era la reencarnación de Padmasambhava o del Maestro Koot Hoomi (…). Además pensé que debía encontrar alguna manera de encajar en la tradición cultural occidental…” No sé cómo le habría sentado a su obispo enterarse de que éstas eran las cosas que le pasaban por la cabeza, cuando decidió ordenarse, o saber que el “Tao te ching” le llegaba más que los Evangelios. Y ya, si se hubiera enterado de que había desechado la posibilidad de hacerse sacerdote católico porque a) ya estaba casado y b) el catolicismo ponía la obediencia por delante de la caridad, seguro que le hubiera dado una hemiplejia.

Fue un cura diferente (¿cabía alguna duda?), del que sus superiores sospechaban tendencias panteístas. Él por su parte no acababa de encontrarse en el papel de predicador sobre el pecado y la fe, que es como si un dietista nos dijera que no se siente cómodo hablando de calorías y grasas. No teniendo muy claro cómo encajar, le pidió a su obispo que le dejara suelto y le permitiese ser cura a su propia manera. Demasiado para el obispo. Lo mandó al campus de la Universidad Northwestern.

Por lo que cuenta, debió de tener la iglesia más original y divertida del credo episcopaliano y lo que, según dice, le salía de maravilla eran los ritos, porque se sentía más chamán que sacerdote. No estoy seguro si a nivel doctrinal era muy ortodoxo. Sospecho que no.

Para terminar de arreglarlo, su comprensión de lo que debe ser la vida sexual de un sacerdote era cuando menos chocante. Criticaba la asunción social de que la vida sexual del clero debe ser inexistente o estrictamente monógama y estimaba que las ideas de sus superiores sobre la permanencia y santidad del matrimonio eran irreales. Como él mismo resumía la situación: “Tengo lo que se podría denominar una incapacidad temperamental para entender las costumbres sexuales convencionales”. Vamos, lo que en ambientes menos intelectuales se denomina ser un picha brava.

No es de extrañar que con tantas contradicciones acabase abandonando el sacerdocio al cabo de cinco años. No obstante, el motivo de su abandono fue filosófico. Le parecía que el cristianismo sigue un pensamiento linear, cuando el mundo es multidimensional. El cristianismo trata de ajustar el mundo a sus reglas. Para Watts, el Dios al que veneraba en su iglesia, no podía ser el Dios que había creado este universo. Y encima la iglesia se arroga el ser el mejor camino para acercarse a Dios, lo que, en su opinión, era un indicio de inseguridad.

Su siguiente paso fue trasladarse a California, que a finales de los cuarenta, antes de que surgiese “el desastre hecho por la mano del hombre ahora conocido como Los Ángeles”, se había convertido en un polo de atracción para los heterodoxos que iban buscando nuevas cosas y que servirían de fermento para la contracultura. Esta parte hubiera podido ser la más interesante de la autobiografía, porque fueron los años en los que Alan Watts se convirtió en el maestro rompedor que ahora todos recordamos y cuyos vídeos en youtube, 50 años después, siguen impactando. Desgraciadamente en esta parte,- que dura bastantes páginas y prácticamente llega hasta el final del libro-, Watts se centra en describirnos todas las personas interesantísimas a las que conoció en California. Entiendo que fueran importantes en su vida, pero al lector de 2020 le interesa poco si Leo Johnson era un voraz lector al que le importaban poco los títulos académicos o si Gordon Onslow-Ford era un inglés tímido, cuya produccion prodigiosa es poco conocida a causa de su personalidad.

Sé que con la descripción que he hecho del libro a más de uno le he debido de quitar las ganas de leerlo. Sería una pena, porque aquí y allá Wattis introduce algunos pensamientos que tienen enjundia y que hacen entender por qué tenía tantos seguidores. Transcribiré algunos:

+ Sobre Dios: “La palabra “Dios” es más una exclamación que un nombre propio. Expresa la sorpresa, la reverencia e incluso el amor por nuestra realidad (…) No puedo concebir ninguna seriedad celosa o dedicacion misionera, mucho menos solemnidad o pomposidad, en la mente del Uno que ha creado el hipopótamo, el tucán, la girafa y el pájaro-campana brasileño (…) Y cuando contemplo criaturas ordinarias tales como cerdos, pollos, patos, gatos perezosos, gorriones, peces dorados y calamares, comienzo a tener ideas extrañas e irrefrenables sobre la verdadera forma de los ángeles.”

“… simplemente el Dios cristiano no iba conmigo. Era un pelmazo grandilocuente y en modo alguno el tipo de persona que querrías invitar a cenar, porque estarías sentado al borde de la silla oyendo sus intentos sutiles de minar tu existencia y demostrar la naturaleza inauténtica de tu vida. Era como el capellán de la escuela que te llamaba aparte para UNA CHARLA MUY SERIA…”

Más allá de las bromas, Watts sí que tenía su propio concepto de Dios. Para él Dios era la manifestación de la realidad, el espacio donde ocurren las cosas. Creía que el pronombre más adecuado para designarle era “Ello”.

Otros temas