Como es bien sabido, la enfermedad del escorbuto, una avitaminosis mortal por deficiencia de Vitamina C, seguramente causó más muertes entre los marinos que todos los combates y tempestades, al desconocerse su causa, que no era otra que la imposibilidad de conservar a bordo las necesarias frutas y verduras frescas, especialmente cuando con la “Era de los Descubrimientos”, las navegaciones se alargaron cada vez mas. Pero tal vez haya que revisar quien fue realmente el que consiguió su curación.

Con frecuencia se dice que la Historia la escriben los vencedores, y ello es muy cierto en ocasiones. Solo con un esfuerzo de investigación imparcial, y con un espíritu crítico, se pueden reconstruir, matizar o completar versiones que suelen ser interesadas.

Es comúnmente aceptado que la cura del escorbuto se debe al médico escocés James Lind (Edimburgo 4-X-1716-Gosport 13-VII-1794), que se encontraba destinado como cirujano naval (un grado inferior al verdadero médico en la época) en el HMS “Salisbury” en 1747, que patrullaba el Canal de la Mancha.

Al observar que, tras semanas de navegación sin entrar en puerto los marineros enfermaban de escorbuto, decidió hacer una prueba: seleccionó a los doce afectados y por parejas les suministró tratamientos distintos para averiguar cual de ellos era eficaz. A una pareja les dio vinagre, y sucesivamente, agua de mar, sidra, un purgativo de la época, nada menos que ácido sulfúrico muy diluido en agua, y naranjas y limones. Por supuesto, los únicos que sanaron fueron los últimos, aunque nos preguntamos que sucedió con algunos de los otros, sometidos a tratamientos que eran más auténticos venenos que medicinas.

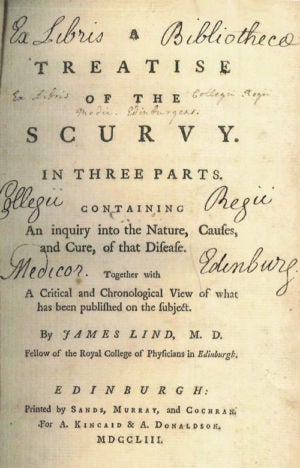

Con los resultados de la primera encuesta médica de la Historia, según se afirma, redactó un tratado sobre el escorbuto, “A treatise of the scurvy”, publicado en 1753, en que se refería a la enfermedad y a su tratamiento: Pero no parece que acertara mucho en las causas de ella, pues la achacaba a razones tales como una dieta inadecuada, (aunque por causas distintas a las sabidas) el aire enrarecido y el confinamiento en los buques. Además tropezó con la dificultad de conservar las frutas a bordo, incluso ya convertidas en zumo para su mejor conservación y envase a bordo. La única solución que se le ocurrió fue hervir los envases con el zumo “al baño maría”, con lo que la vitamina C desaparecía o quedaba muy reducida.

Por todo ello, no se le hizo demasiado caso, y por su parte, al año siguiente dejó la “Royal Navy” y realizó su tesis doctoral sobre las enfermedades venéreas, lo que demuestra que ni el mismo estaba muy seguro de aquellos resultados. Actualmente se duda incluso de que realizara el mencionado experimento.

El tratamiento quedó en el olvido o poco menos, utilizando por entonces en la “Royal Navy”, a instancias del navegante Cook, otras presuntas soluciones como dar a los marineros coles, y malta o cebada fermentadas.

Pero uno de los discípulos de Lind, Gilbert Blane, observó que añadiendo un poco de alcohol destilado (ron o ginebra) el zumo conservaba sus propiedades, y tras dura batalla, consiguió que el Almirantazgo aprobara como obligatoria en todos los buques, la distribución diaria de 21 centímetros cúbicos de zumo de naranja o limón en 1795. Y como las naranjas y limones resultaban de precio prohibitivo en el Reino Unido y sus posesiones, se les reemplazó por limas, criadas en algunas colonias de ultramar, dando así origen al apelativo de “limeys” para los marinos ingleses.

Hasta aquí la historia oficial, comúnmente sabida, con algunas referencias a descubrimientos análogos muy anteriores, entre los cuales brilla por su ausencia de modo muy sospechoso cualquier referencia a aportaciones españolas sobre el particular.

La cuestión hubiera seguido así para nosotros de no ser por un curioso artículo publicado en 1980 de un gran epidemiólogo de fama mundial, Don Julián de Zulueta y Cebrián, aparecido en el número de agosto de ese año en la Revista General de Marina, páginas 156 y siguientes, titulado. “La contribución española a la prevención y curación del escorbuto en la mar”. .

En el artículo se refiere que, en el curso de sus investigaciones sobre enfermedades de épocas pasadas en navegaciones y colonizaciones, encontró en el Archivo de Indias de Sevilla la sensacional noticia de que el tratamiento con naranjas y limones era habitual a principios del siglo XVII tanto en el “Galeón de Manila” como en las flotas españolas que allí operaban. En concreto cita que en la flota al mando de Don Francisco de Tejada de 1617-18 se embarcaron nada menos que 44 fresqueras de “agrios de limón”, cinco barriles de dicho “agrio” y una cantidad indeterminada (la cifra está ilegible en el documento) de “jarabe de limón”. Y todo señala que tal práctica era normal, y desde hacía mucho, en los buques españoles que surcaban la “Mar del Sur”.

El autor reclamaba alguna investigación sobre el sorprendente descubrimiento, que el no pudo realizar personalmente y que no ha parecido interesar a nadie, dándose generalmente por buena la versión acuñada.

Buscando por nuestra parte algún antecedente a tan importante noticia, nos encontramos con el hecho de que, efectivamente, el remedio no era en absoluto desconocido. Y hasta había merecido aparecer en la literatura médica.

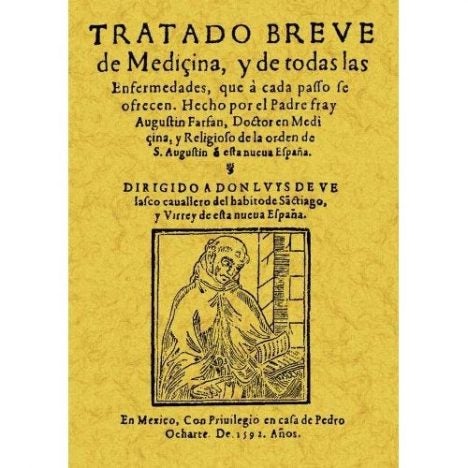

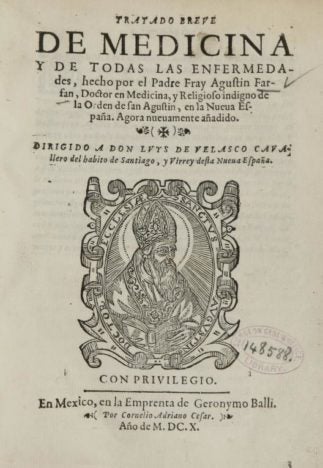

Pedro García Farfán nació en Sevilla en torno a 1532, muriendo en Ciudad de México en 1604. Estudió Medicina en las universidades de Salamanca y Sevilla, donde concluyó sus estudios en 1552, pasando cinco años después a la Nueva España (actual México) donde ejerció su profesión en Puebla, Oaxaca y la misma capital, doctorándose en Medicina en dicha universidad en 1567.

Dos años después falleció su esposa, lo que le hizo entrar en la Orden de los Agustinos con el nombre de fray Agustín Farfán. Y es de señalar que se trata de la misma orden que abrazó Urdaneta, pocos años después de su decisivo “tornaviaje” y que tal orden desempeñó un crucial papel en el conocimiento del Pacífico Español y de Extremo Oriente, como prueba aún hoy su Museo de Valladolid.

Pues bien, gracias a una oportuna dispensa, fray Agustín Farfán siguió ejerciendo la Medicina, y en 1579 publicó su “Tratado breve de anatomía y cirugía…de algunas enfermedades que mas suele haber en esta Nueva España” donde se recomienda el uso de naranjas y limones para el tratamiento del escorbuto. Y la obra tuvo un gran éxito, prueba de su interés, pues fue reeditada con algunas modificaciones en título y texto en 1592 y 1610, incluso tras su muerte. Seguramente el agustino no realizó por sí mismo el descubrimiento, pero recogió noticias que le llegaban desde Acapulco, base de partida y llegada del “Galeón de Manila”.

Lo que requiere alguna explicación es que tal conocimiento se hubiera perdido, o al menos muy diluido, como para que Lind y Blane se pudieran hacer con la primicia mas de dos siglos después.

Aunque y por supuesto, ni los españoles del siglo XVI ni los británicos del XVIII sabían porqué los cítricos curaban el escorbuto, la experiencia avalaba claramente el tratamiento.

El problema era otro: ¿ como conservar durante una larga travesía a bordo las frutas sin que se pudrieran o su zumo en las condiciones de a bordo de entonces ?

Como demuestra el artículo de Zulueta, los españoles lo intentaron envasando sin aire el zumo, los llamados “agrios”, o calentándolo a baño maría, con lo que hacían el mencionado “jarabe”, pero y aunque tales remedios evitaban se estropease el zumo (caso del jarabe) o lo retrasaban un tanto (envasando el zumo sin aire), sucedía que o bien perdía la vitamina C (jarabe) o se pudría en las largas travesías (envasado sin aire), con lo que el problema persistía.

Pero lo cierto es que aquello funcionaba, retrasando o paliando la aparición de la enfermedad, con lo que sin duda se salvaron muchas vidas o se evitaron penosas secuelas. De no ser por ello resulta inexplicable que se tomaran tantas molestias.

Indudablemente estas limitaciones explican que el remedio fuera desacreditándose con el transcurso del tiempo, añadiéndose a la dificultad ý carestía en muchos países europeos para obtener cítricos, y que se intentaran otras soluciones. Pero resulta muy sintomático que el mismo Lind no supiera dar respuesta al problema que ya se habían planteado dos siglos antes los españoles. Y que solo Blane, y creemos más por un afortunado azar que por reflexión alguna, pues las investigaciones de Louis Pasteur sobre los efectos de los microorganismos en líquidos son muy posteriores, hallara una solución práctica.

A menudo en la Historia de la Ciencia y la Técnica se ha hablado del fenómeno de la “Prisca Sapientia”, o “sabiduría perdida”, de descubrimientos notables realizados en épocas antiguas que, por una razón u otra se perdieron o pusieron en discusión después, pero que la Ciencia y Técnicas modernas han reivindicado. Y cabe señalar que la vitamina C y el mecanismo y consecuencias de su carencia solo se han entendido plenamente bien entrado el siglo XX.

Pero, y ya que se habla de primacía en un descubrimiento, por problemático e inseguro que resultara, bueno es establecerla con toda justicia, pues Lind, a quien se atribuye, no dio siquiera un paso más que los españoles de dos siglos antes. Y bien se puede sospechar que simplemente encontró algún tratado español antiguo y se lo apropió, pues no tiene demasiado sentido que abandonara tan crucial investigación y se dedicara a otra muy distinta, en la que tampoco parece que consiguiera grandes resultados.

Por supuesto, no somos expertos en tan técnicas y complejas cuestiones, que nos hemos encontrado en el curso de investigaciones históricas, pero creemos oportuno y necesario, a la vista de los datos aducidos, llamar la atención de los que si lo son, para aclarar finalmente un asunto que ha permanecido demasiado tiempo en la penumbra.

Otros temas